Collection所蔵品紹介

絵画

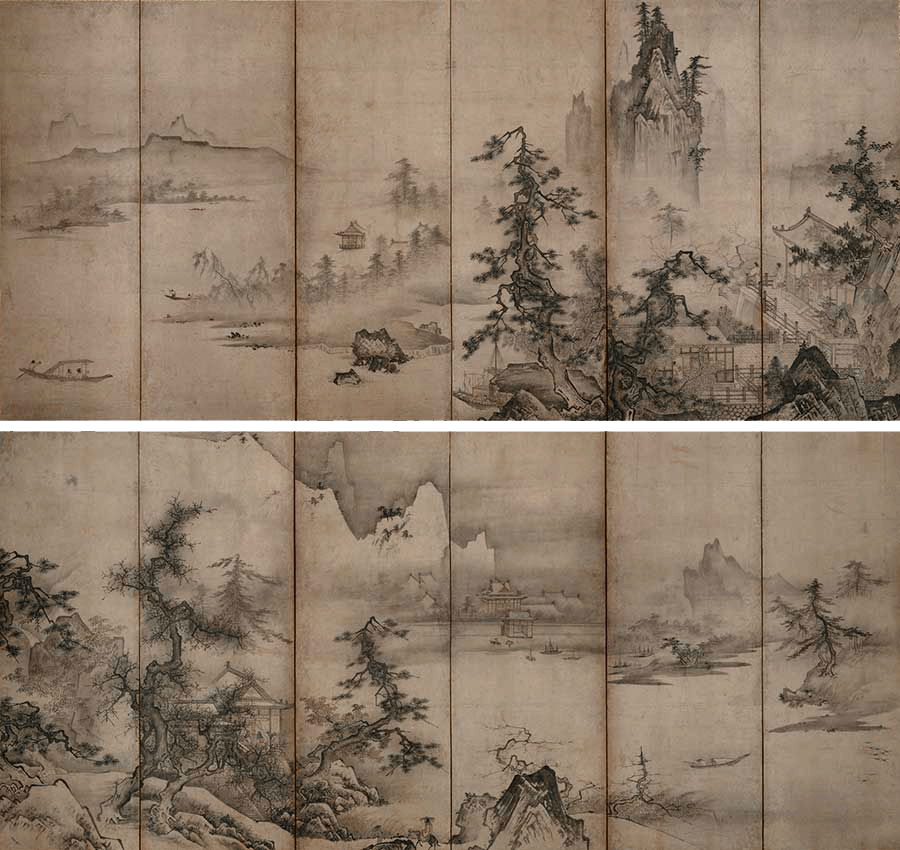

重要文化財

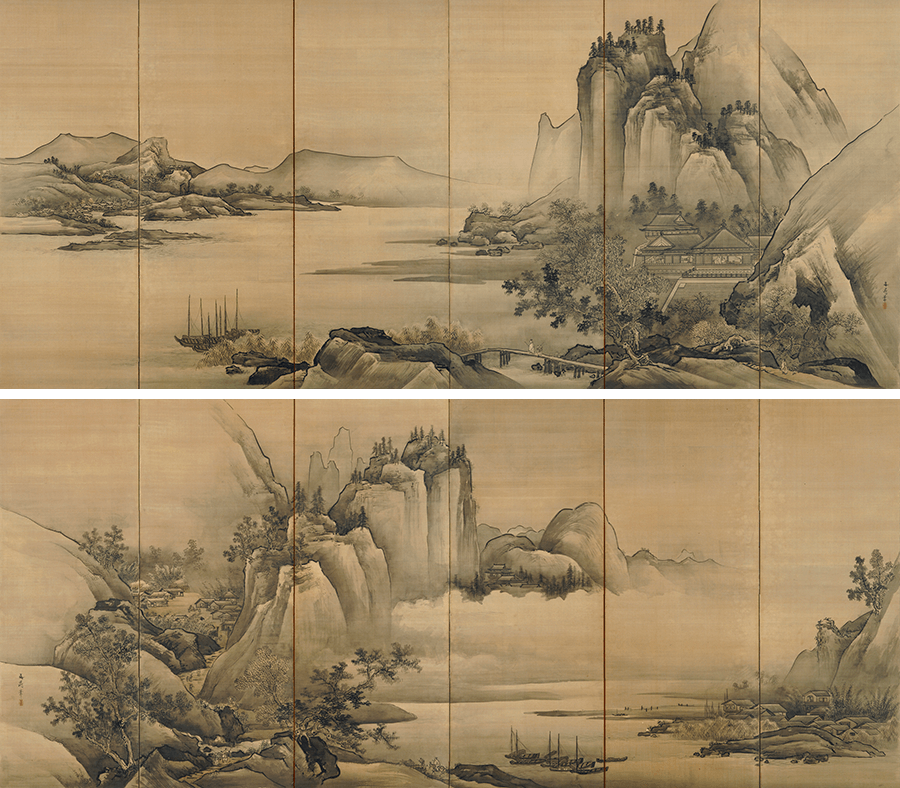

伝周文 四季山水図屛風室町時代(15世紀)

紙本墨画淡彩

室町時代の画僧・周文筆の伝承をもつ深淵な空間が広がる楼閣山水図。右から左へ四季の移ろいや臥遊が楽しめる。

室町時代(16世紀)

紙本墨画淡彩

琵琶湖の西岸、中世自治都市・堅田の町を眺望しつつ人の営みを描く。元は京都・大徳寺の塔頭・瑞峯院の襖絵(現在は六曲一双、二曲一隻の屛風に改装)。

国宝

源氏物語関屋澪標図屛風江戸時代、寛永8年(1631)

紙本金地着色

「源氏物語」のうち14帖「澪標」、16帖「関屋」を主題とした一双の大作。「法橋宗達」の落款があり、江戸時代初期、京都で活躍した俵屋宗達(?—1642以前)の代表作。明治29年(1896)頃、京都・醍醐寺より岩﨑家の所有となった。

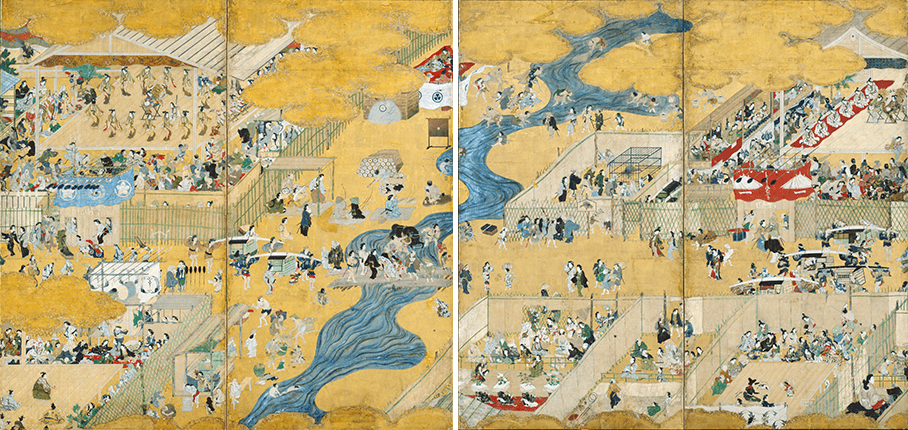

重要文化財

四条河原遊楽図屛風江戸時代(17世紀)

紙本金地着色

二曲一双屛風の真ん中に鴨川が流れ、京都・四条河原の遊興、歌舞伎や見世物を賑々しく描く。庶民が主役の近世風俗図の優品。

江戸時代(17世紀)

紙本着色

右隻には海鵜が岩礁にとまり、都鳥が飛ぶ海を、左隻には鴨が飛び、鴛鴦が雌雄で羽を休める湖を描く。江戸狩野の祖・狩野探幽(1602~74)の優品。

江戸時代(19世紀)

絹本墨画淡彩

文人画から西洋画風の風景画まで、マルチに絵筆を執った江戸画壇の大家・谷文晁(1763~1841)による大観的な山水図屛風。雲谷派の学習が推察される。

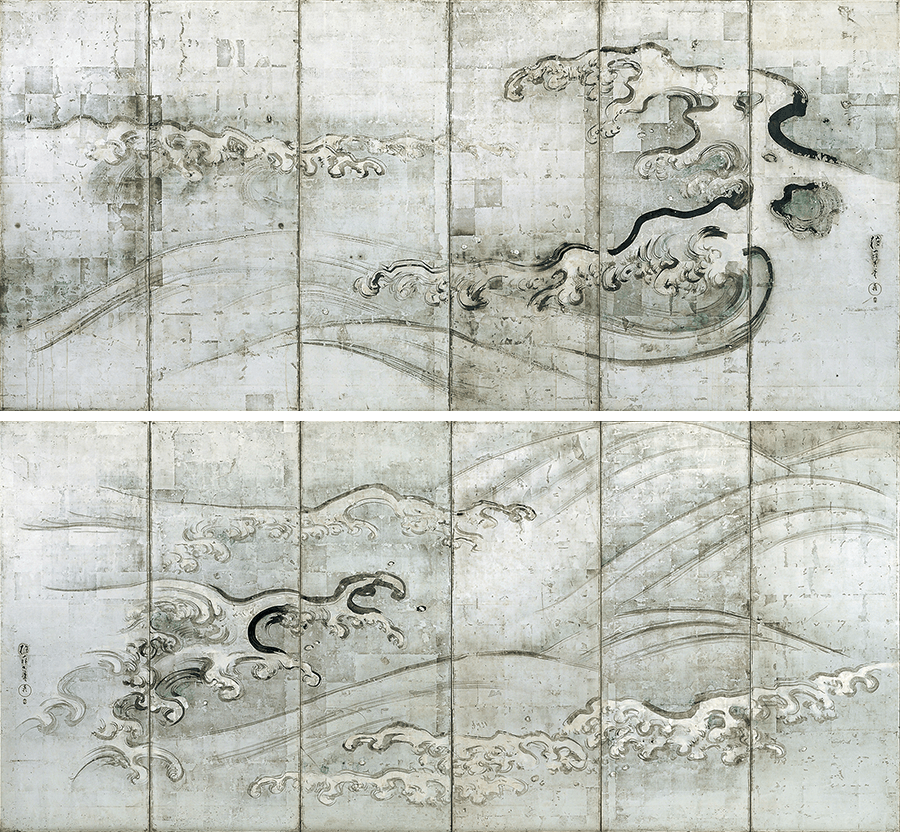

江戸時代・文化12年(1815)頃

紙本墨画淡彩

銀地に水墨を基調に大迫力の波を画面いっぱいに描く。私淑する尾形光琳(1658~1716)の波図屛風に想を得た酒井抱一(1761~1828)「自慢」の逸品。

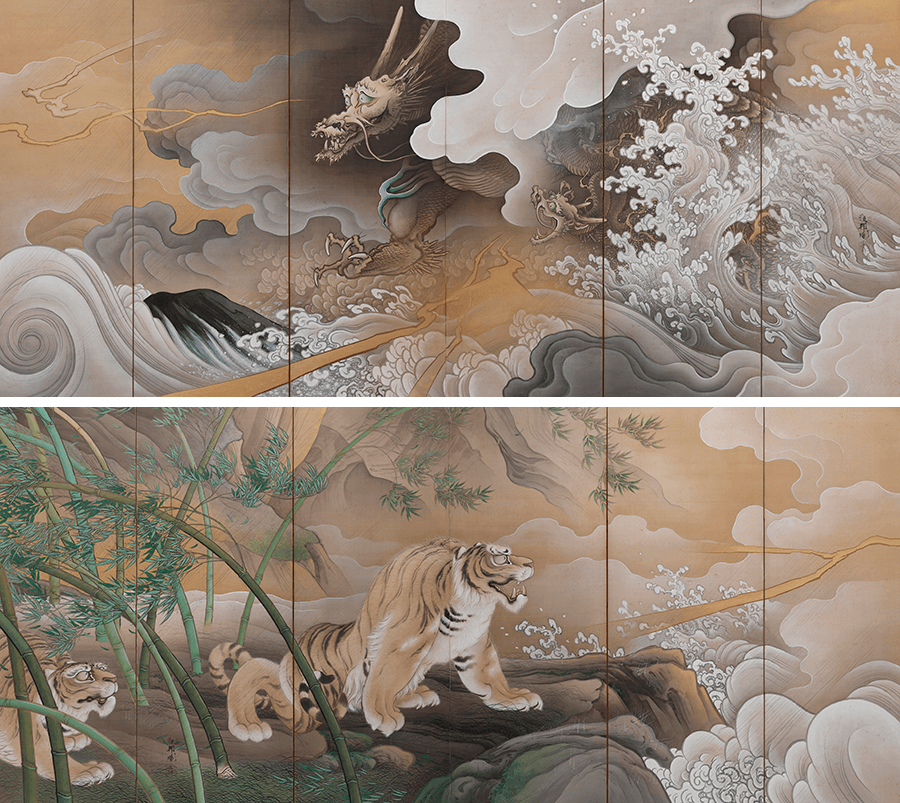

重要文化財

龍虎図屛風明治28年(1895)

絹本着色

1895年、岩﨑彌之助の援助を得て第4回内国勧業博覧会へ出品。伝統的な画題を近代日本画に昇華させた橋本雅邦(1835~1908)の代表作。

重要文化財

普賢菩薩像鎌倉時代(13世紀)

絹本着色

合掌した普賢菩薩は六牙の白象に乗り、影向する。緑青、群青、朱、丹を基調に、金箔金泥を巧みに使い分けた厳かな仏画。

重要文化財

蜀山図室町時代(15世紀)

紙本墨画淡彩

険しい峰が連なる中国・蜀の地の旅立ちをテーマに楼閣や小舟などが細密に描かれる。禅僧の漢詩を伴う詩画軸は室町時代に流行した。

重要文化財

聖徳太子絵伝鎌倉時代(14世紀)

絹本着色

『聖徳太子伝暦』に基づき聖徳太子の生涯を描いた説話画。同様の作が浄土真宗の寺院に伝わる中、特に優れた作で、愛知県岡崎市の満性寺旧蔵品。

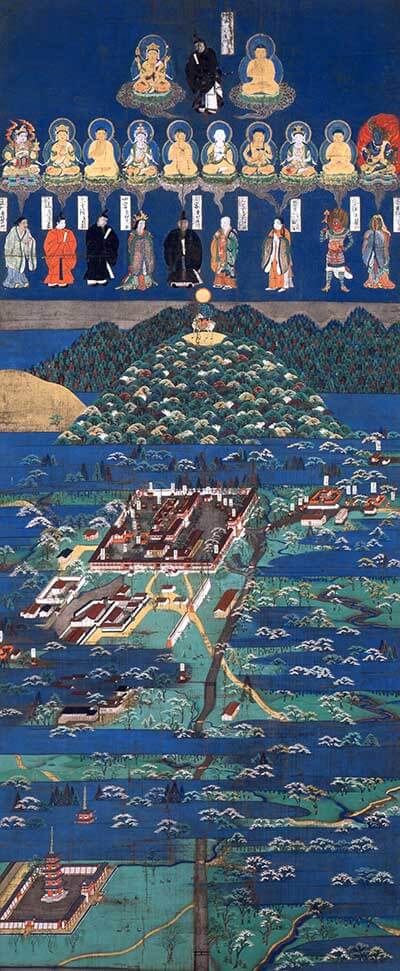

南北朝時代(14世紀)

絹本着色

春日大社や御蓋山などの景観描写が豊かな「春日宮曼荼羅」。貴族が春日大社に参拝する代わりに、邸内に懸けて礼拝したという。

江戸時代・元禄元~10年(1688~89)頃

紙本着色

朝日が昇る頃、馬を曳く少年が橋を渡り、水面に影法師がうつる明るく軽妙な一幅。俳味ある英一蝶(1652~1724)の傑作。

重要美術品

江口君図江戸時代・寛政6年(1794)

絹本着色

象の背に腰掛ける遊女は普賢菩薩の化身となった江口君。写生の名手・円山応挙(1733~95)の気品溢れる優品。

重要文化財

芸妓図江戸時代・天保9年(1838)

絹本着色

渡辺崋山(1793~1841)の自賛に、中国の文人の所作に倣い、雨後の蓮の花のような愛妓を写して門人に贈った、とある希少な女性像。

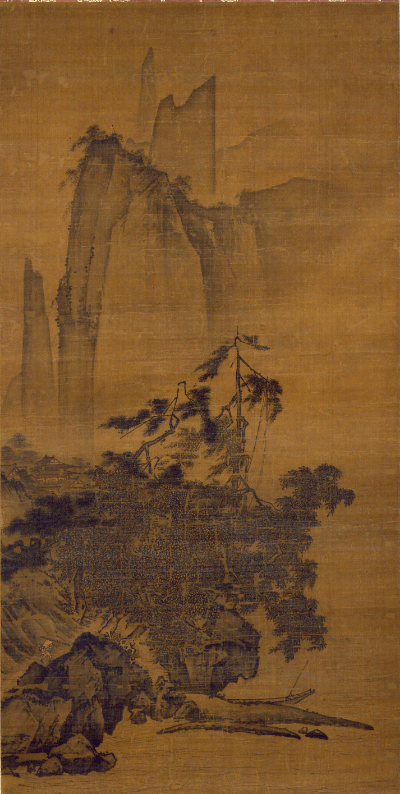

国宝

「風雨山水図」南宋時代(13世紀)

絹本墨画淡彩

聳え立つ山々。大自然の中に一人、傘を握り急ぐ男。ドラマチックな構図は北宋の山水画にも通じる。本作は画史に南宋院体山水画の大成者として名を残すも、今日真筆は伝存しない馬遠(生没年不詳)筆とされる優品。

重要文化財

羅漢図南宋時代(13世紀)

絹本墨画

南宋から元時代初期の禅僧・牧谿(生没年不詳)描く、深山で瞑想する羅漢。微光をも表現する豊かな墨色は、日本の水墨画に大きな影響を与えた。

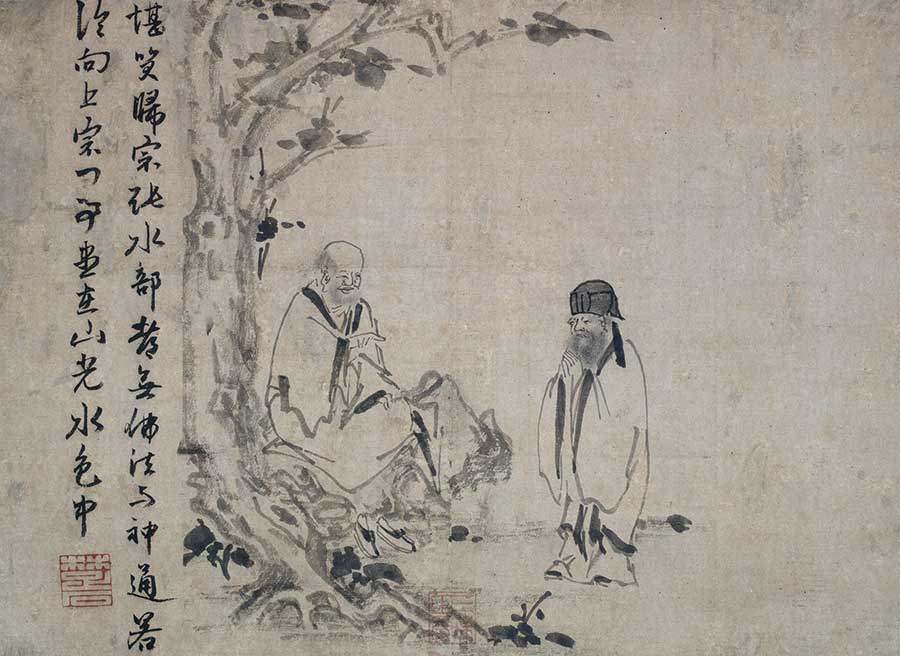

国宝

「禅機図断簡 智常禅師図」元時代(14世紀)

紙本墨画

中国の禅僧・楚石梵琦(1296~1370)の題詩によれば、老僧は唐時代の廬山帰宗寺の智常禅師。元時代の禅宗画家・因陀羅(生没年不詳)の素朴な水墨表現と、楚石梵琦の晩年の枯淡な書が、観者を禅家の心境へ誘う優品。

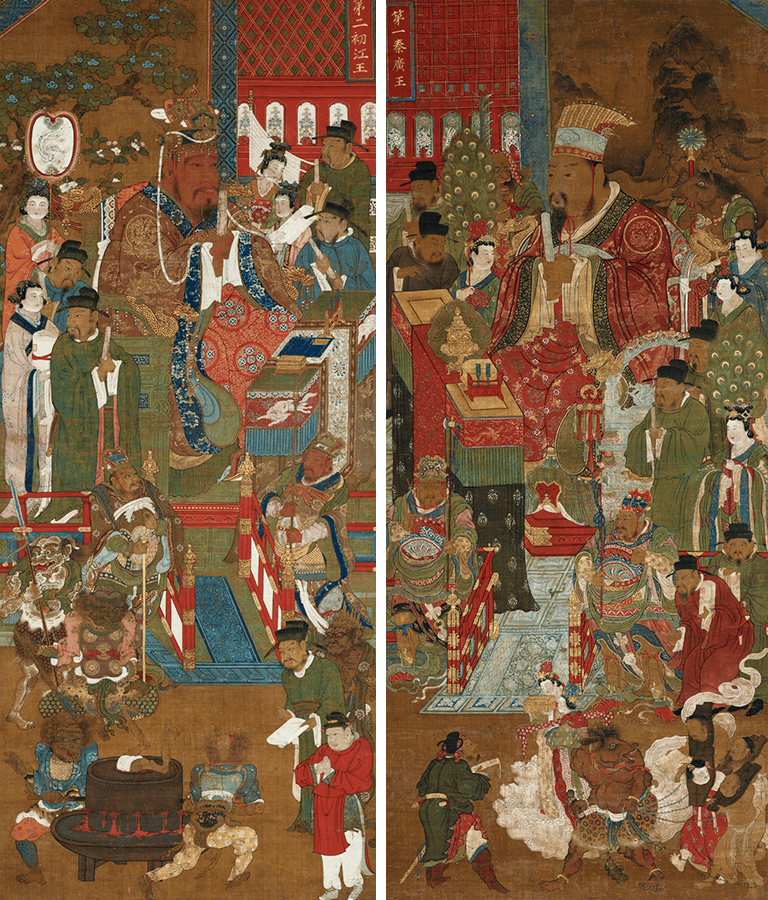

重要美術品

十王図元時代(14世紀)

絹本着色

「十王」とは冥府で亡者の罪業を審判する裁判官のことで、2人の使者を含め全12幅からなる。濃彩で丹念な描写が印象的である。

重要文化財

秋景山水図明時代・万暦46年(1618)

紙本墨画淡彩

雲煙と淡い紅色に染まる山々を大画面におさめた山水画で、明時代、蘇州を代表する画家・李士達(生没年不詳)の作。墨の濃淡潤渇、淡い色彩の調和が美しい。

重要文化財

秋景山水図明時代・崇禎11年(1638)

絹本墨画淡彩

険峻な山、双松と茅屋の周りは紅葉した秋の書斎図。明末清初の画家・藍瑛(1585~1664?)の長条幅で、江戸時代の文人たちが範とした憧れの逸品。

清時代・雍正9年(1731)

絹本着色

享保16年(1731)、長崎を訪れた清人画家・沈南蘋(1682~1760)による濃彩の花鳥画で、カミキリムシを狙う猫が愛らしい。

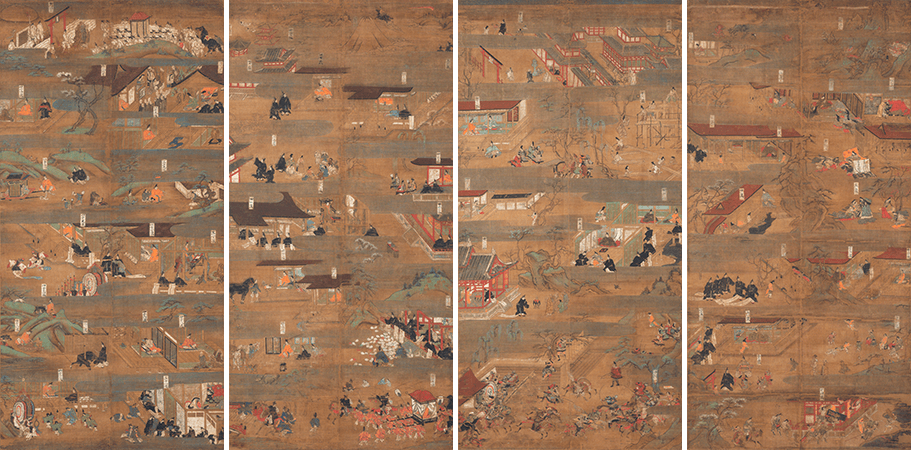

重要文化財

平治物語絵巻 信西巻鎌倉時代(13世紀)

紙本着色

『平治物語』を絵画化した合戦絵巻で、整然とした画面構成、いきいきとした武士の描写が見どころ。ツレは東京国立博物館、ボストン美術館に所蔵されている。

重要文化財

住吉物語絵巻鎌倉時代(14世紀)

紙本着色

継子物語である『住吉物語』を描いた絵巻で、華やかな女官の競演が美しい。異時同図法が巧みに用いられている。

江戸時代(19世紀)

江戸琳派の祖・酒井抱一(1761〜1828)による、小色紙72枚を貼り合わせた珠玉のアルバム。伊藤若冲の『玄圃瑤華』や俳味ある図様など抱一のアイデアあふれる作品。

江戸時代(19世紀)

絹本着色

歌川国貞(1786~1865)による芝居町や吉原を描いた肉筆浮世絵で全12図からなる画帖。本図は、桜が植えられた吉原のメインストリート。

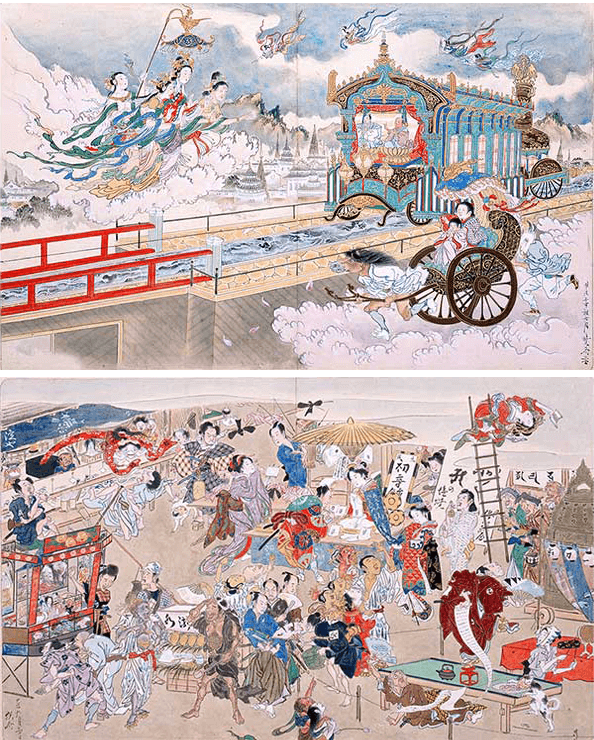

明治2~5年(1869~72)

紙本着色

河鍋暁斎(1831~89)が、パトロンの早世した娘・田鶴(たつ)の追善供養にと依頼された画帖。田鶴が冥界ツアーを楽しみ極楽浄土に到達する愉快な作。

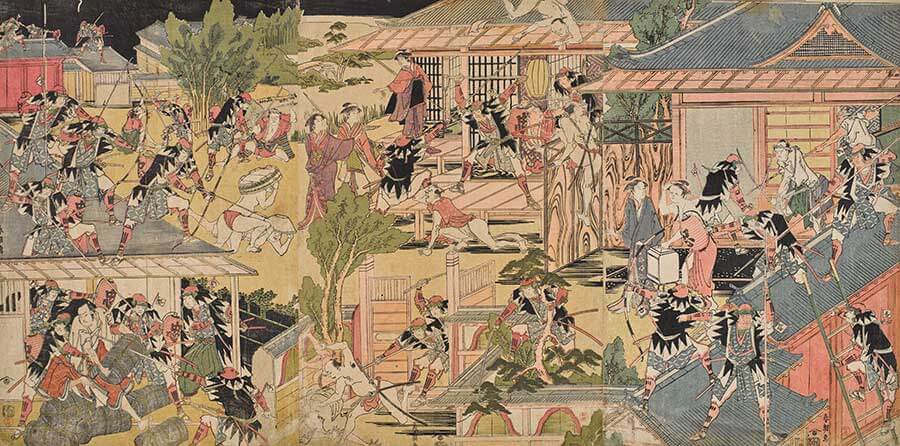

江戸時代・宝暦期(1751~64)末頃

大判紅摺絵

七福神が歌舞音曲に興じる正月用の摺物。「天(あま)の岩戸ひらくや花の恵天楽(えてんらく)」錦絵の創始者・鈴木春信(1725~70)の紅摺絵の名品。

江戸時代・天明期(1781~89)

大判錦絵3枚続

「忠臣蔵」討入の邸内を一画面に収める。義士や褌姿で逃げ回る男の中、遊女が静観しているのが面白い。「春朗」と名乗った時期の希少な三枚続。

明治34年(1901)

キャンバス、油彩

近代の洋画家・黒田清輝(1866~1924)による裸婦像。女性を照らす光や身体のボリューム表現が秀逸。「腰巻事件」でも有名。