Collection所蔵品紹介

刀剣・金工

国宝

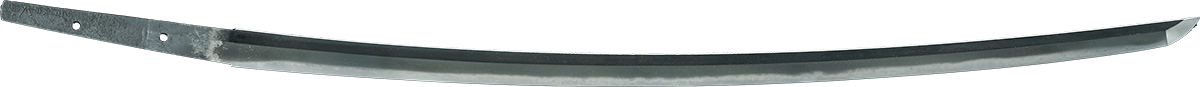

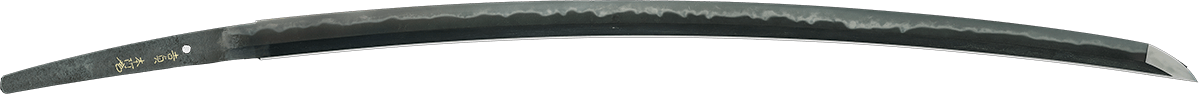

太刀 銘 包永鎌倉時代 13世紀

附:菊桐紋蒔絵鞘糸巻太刀拵

初代包永は、大和国最大の刀工集団・手掻派の祖で、奈良東大寺の転害門前に住したという。本作は、均一な反りを見せる典雅な姿や「柾目肌」の地鉄、直線的な刃文が特色。700余年の星霜を経てなお地刃の健全さを保つ大和物を代表する名作である。

重要文化財

太刀 銘 髙綱鎌倉時代 12~13世紀

附:朱塗鞘打刀拵

鎌倉初期の元暦年間に活躍した古備前派の刀工・高綱による太刀で、力強い太刀姿に華やかな丁子乱れの作風が特徴。織田信長の旧蔵で朱塗鞘の打刀拵とともに重臣の滝川一益に与えたとされる。

重要文化財

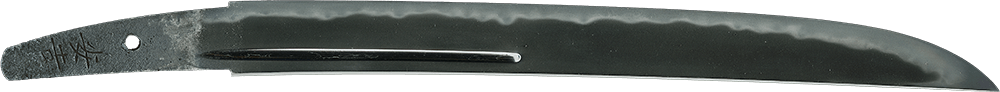

太刀 銘 五月六日友成鎌倉時代・嘉禎3年(1237)

古備前友成は平安時代の備前刀工として名高いが、本作は鎌倉時代に友成を名乗った刀工による一振。もと「嘉禎三秊」の年紀銘があったが、古作への格上げを画策した刀剣商により年紀銘が潰された。

重要文化財

太刀(小太刀) 銘 真長鎌倉時代 13~14世紀

附:蠟色塗鞘突兵拵

備前長船派の祖・光忠の子、または弟子とされる真長による太刀で、当初より短く作られている。通常見られる直線的な刃文の穏やかな作風と異なり、兄とされる長光に似た華やかな刃文を焼く。

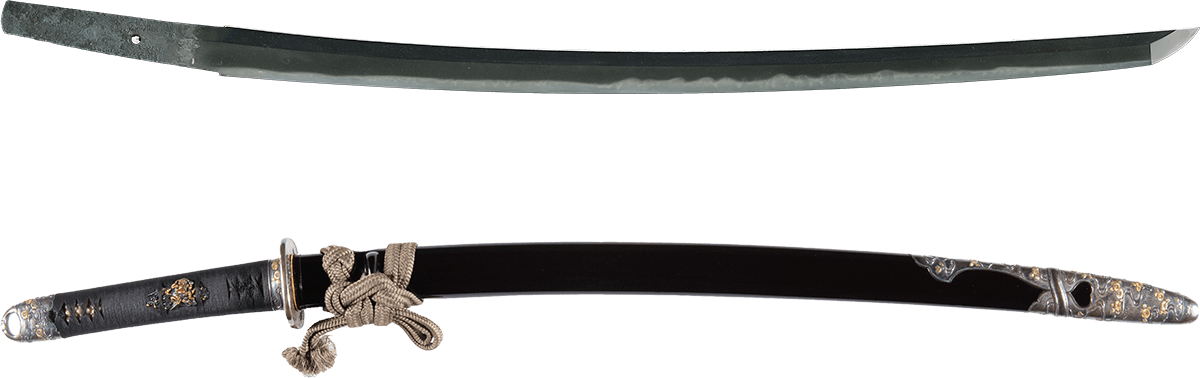

南北朝時代 14世紀

附:芦雁蒔絵鞘打刀拵

本来三尺余の大太刀であったものを短く切り詰めた「大磨上げ」の刀で、長船派の嫡流・兼光の作と伝わる。戦国武将・上杉景勝の重臣・直江兼続が太閤遺物として拝領したもので、兼続没後、夫人により主家に献上され、「後家兼光」と呼ばれた。

重要美術品

短刀 銘 西蓮鎌倉時代 13~14世紀

附:白出鮫柄合口拵

西蓮は、筑前刀工の始祖・良西の子で、諱を国吉といい、左文字の祖父にあたる。本作は西蓮の代表作で、板目が流れて綾杉風に肌立った鍛えに特色がある。地刃ともに沸えがよくつき、刃中のはたらきも豊かで左文字の作風の源流を思わせる。

重要文化財

短刀 銘 安吉南北朝時代 14世紀

安吉は筑前左文字の子といい、現存作は短刀が多い。中でも本作は、力強い姿とよく詰んで美しい地鉄、緩やかに波打つ五の目乱れの刃文により古来名高く、本阿弥家編纂の『享保名物帳』に「名物日置安吉」として名を連ねている。

重要美術品

刀 (金象嵌)吉貞 本阿(花押)南北朝時代 14世紀

吉貞は左文字の弟子と伝えられる筑前の刀工で、短刀に秀作が多い。本作は大磨上げだが、身幅広く力強い姿で、地刃ともによく沸えづいた華やかな出来である。近世初期を代表する刀剣鑑定家・本阿弥家9代光徳により極められ金象嵌銘が施されている。

重要美術品

刀 銘 源清麿/弘化丁未年八月日江戸時代・弘化4年(1847)

附:小倉巻柄半太刀拵

清麿は、南北朝時代の刀剣を範として、実戦に堪え得る作刀を行なった天才的刀工。清麿の円熟期にあたる弘化年間(1844~48)の本刀は、その白眉と称される。黒田清隆旧蔵で、藍鮫着黒塗研出鞘の半太刀拵が付帯する。

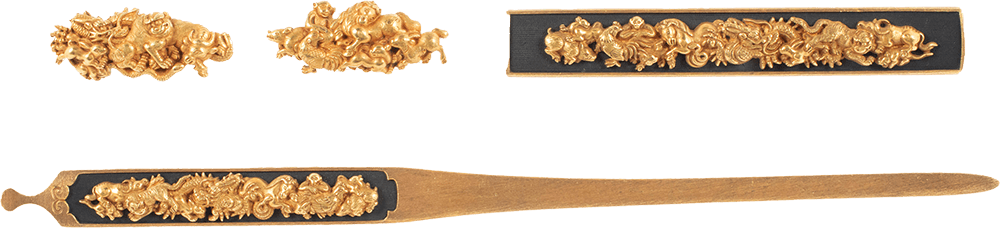

室町時代 16世紀

装剣金工の後藤家は、足利義政の側近だった祐乗を祖とし、17代にわたって時の権力者に重用された。本作は、大振りで力強い作風で知られる3代乗真によるもの。小さな額面いっぱいに十二支の動物たちが巧みに配置され彫り込まれている。

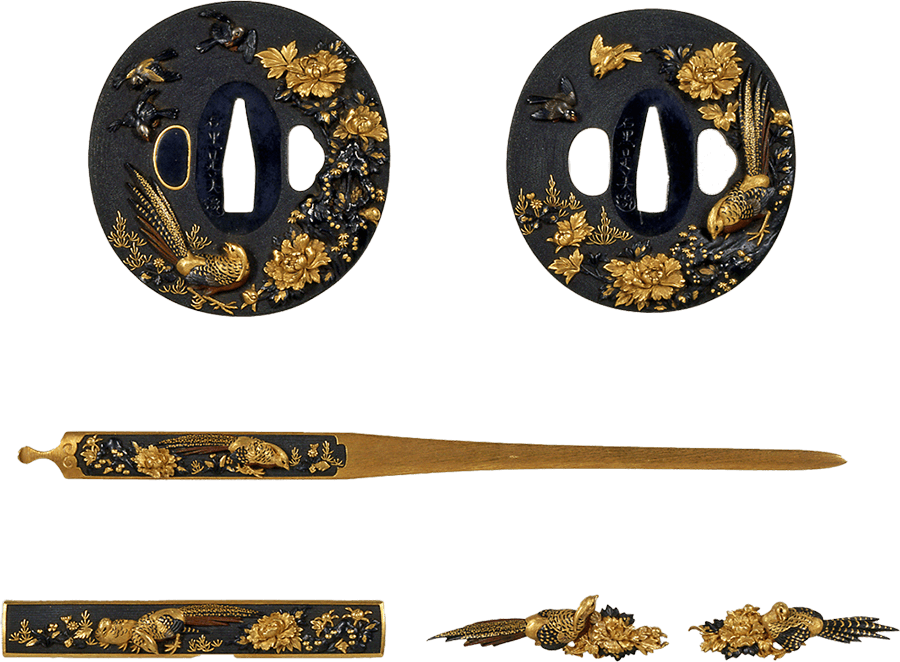

江戸時代 19世紀

三所物は、刀剣の外装金具のうち、刀の鞘の表裏にさす笄と小柄、柄に取り付ける目貫の3種をいう。本作は江戸の町彫金工石黒派の名手・是美の代表作で、「赤銅」と呼ばれる合金の黒い地に、金銀や鮮やかな緋色銅を使って、牡丹と錦鶏を立体的に表す。

江戸時代 18世紀

奈良利寿は、江戸の装剣金工・奈良派を代表する「奈良三作」の一人。利寿得意の作風は絵画的で肉厚の浮彫りで、黒々とした厚い鉄地に長寿の象徴たる亀と寿老人の姿を表す。

江戸時代 18世紀

町彫金工の巨匠・安親は、出羽国庄内藩に生まれ、江戸の奈良辰政に師事した「奈良三作」の一人。本作は地透しと色金を巧みに用いた斬新で風雅な意匠の鉄鐔で、「東雨」銘を刻した晩年作に当たる。

室町時代 15世紀

頸が短く口端が反り返った繰口の真形釜で、正面に鳥居や曲がりくねった浜松、背面には太鼓橋などを描く。浜松図は筑前芦屋産の釜を代表する意匠で、とくに住吉大社を象徴する文様を表したものを「住吉釜」と呼んでいる。

桃山時代 16~17世紀

尻張釜は、京・三条釜座の釜師、辻与次郎が弟子らとともに作ったとされる。独特の縮緬のような凹凸のある肌や羽を打ち欠いた「羽落」は、与次郎スタイルの典型を示している。

桃山時代 16~17世紀

西村家初代の道仁は与次郎と並び称される16世紀の京三条の釜師。波兎の図は謡曲「竹生島」に基づく意匠で、江戸初期まで盛んに制作された。

(東南アジア)15~16世紀

砂張は、銅を主体に錫と鉛を加えた合金。笹舟を思わせる小ぶりで品格のある本作は、明治時代に「粋の神」「蝙蝠大尽」と呼ばれた大阪の両替商・平瀬露香の旧蔵品。

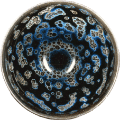

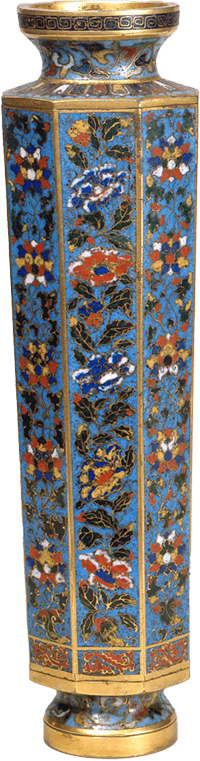

「大明景泰年製」銘

明時代・景泰年間(1450~57)

明代の官営工房で製作されたとみられる七宝の花瓶。鍍金した厚い銅胎に明るい水色を中心とした各色の釉薬が華やかに映えており、底裏に「大明景泰年製」の刻銘がある。

(東南アジア)15~16世紀

上方に大きく口を開いた鮟鱇形の水指。砂張はさらさらとした手触りが魅力のひとつで、叩くとよく響き「響銅」とも呼ばれる。江戸千家・川上家に流祖不白より代々伝わった茶道具。

明時代 15~16世紀

有線七宝の技法で色鮮やかに装飾された鉢。外側は波間を駆ける龍馬と瑞雲、内側は密教法具の羯磨を中心に花唐草を配する。茶の湯の水指として伝来した。

殷時代

紀元前14~13世紀

「尊」は中国古代の青銅器の一器種で、酒を盛り、神に供えるための器。胴部の3面に「饕餮文」と呼ばれる獣面を浮彫状にあらわし、高い脚部をもつ。本作は、陝西省の漢中地域で制作されたものだろう。

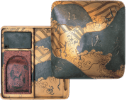

「張星輝製」銘

清時代 17~18世紀

茶心壺は煎茶の茶葉を入れる容器で、錫製を最良とする。本作は漢字の「亜」に似た姿で、底に四脚を設けており、錫味は古色を帯びて柔らかい。白地花文金更紗の仕覆が添う。

「沈存周製」銘

清時代 17~18世紀

錫は加工しやすく、酸化や腐食に強いため、古来酒器の素材として使われている。本作は酒注として作られたが、煎茶の水注に転用されて伝わった。明末清初期の名錫工・沈存周の銘が刻まれている。

明治時代 19~20世紀

鈴木長吉は明治を代表する鋳金家で帝室技芸員を務めた。長吉は、実際に鷹を飼って写生を繰り返したといい、枯木にとまる鷹の姿は生動感にあふれている。

明治33~34年(1900~1901)

海野勝珉は明治を代表する彫金家で、東京美術学校教授や帝室技芸員を務めた。本作は、興福寺西金堂に伝わる鎌倉時代の彫刻「天燈鬼・龍燈鬼立像」に基づいた青銅製の置物で、中央の「鉄鉢鬼」のみ勝珉の独創によるもの。

明治時代 19~20世紀

濤川惣助は省線七宝や絵画的表現を追求した無線七宝を完成させた七宝作家で、帝室技芸員を務めた。省線七宝の技術を用いた本作は、花鳥画の名手・渡辺省亭の下絵を用いたと考えられる。