Collection所蔵品紹介

陶磁器

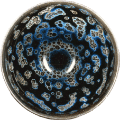

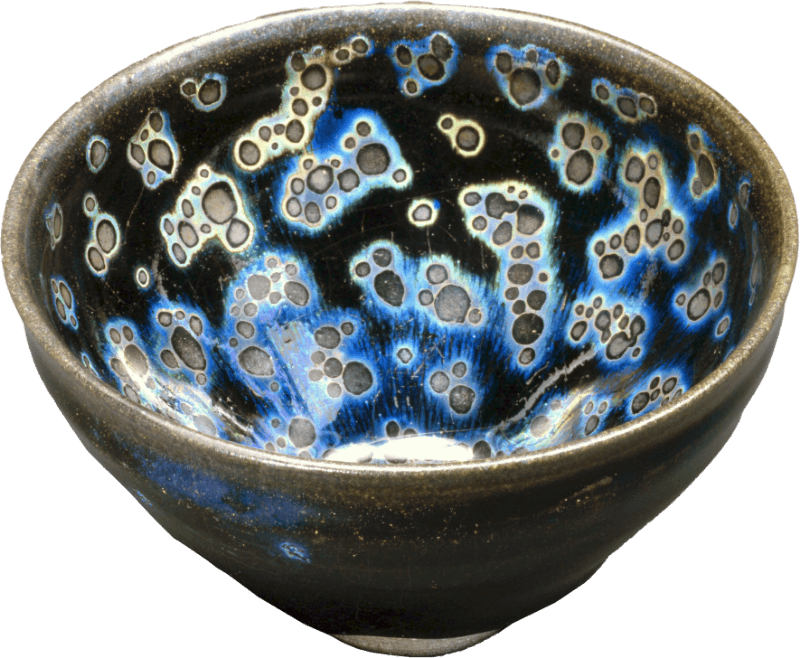

国宝

曜変天目(稲葉天目)南宋時代(12~13世紀)

曜変天目は建窯の黒釉茶碗で斑紋の周囲に青色を主とする光彩があらわれたものをいう。本来、「曜変」は「窯変」を意味し、しだいに輝きを表す「曜」の字が当てられるようになった。完全な形で現存するものは、国内に伝存する3点のみ。本作は、光彩が見込み全体に鮮やかに現れた一碗。江戸幕府第3代将軍徳川家光から春日局に下賜されたといわれ、後に淀藩主稲葉家に伝わったため「稲葉天目」ともいわれる。1934年、岩﨑小彌太の所有となった。

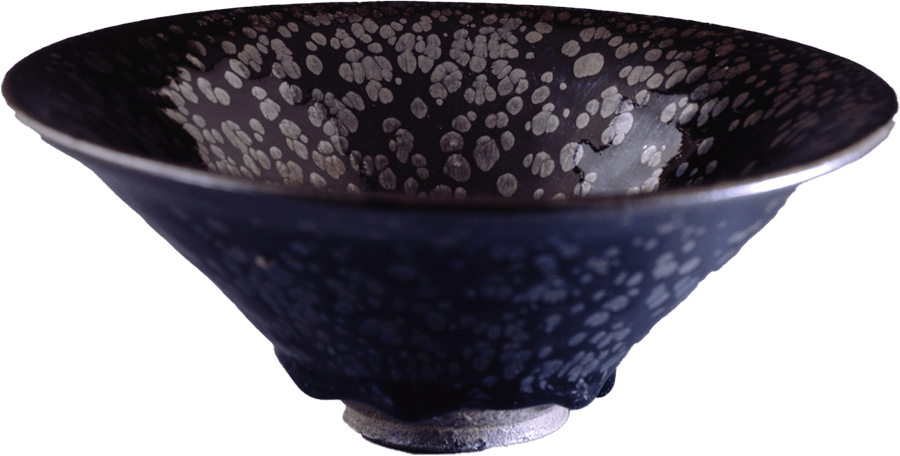

重要文化財

油滴天目南宋時代(12~13世紀)

油滴天目は建窯の黒釉茶碗で、油の滴を垂らしたような銀斑が茶碗の内外に現れたものをいう。わが国に伝わった唐物茶碗のうち、「油滴」は「曜変」に次いで珍重された。

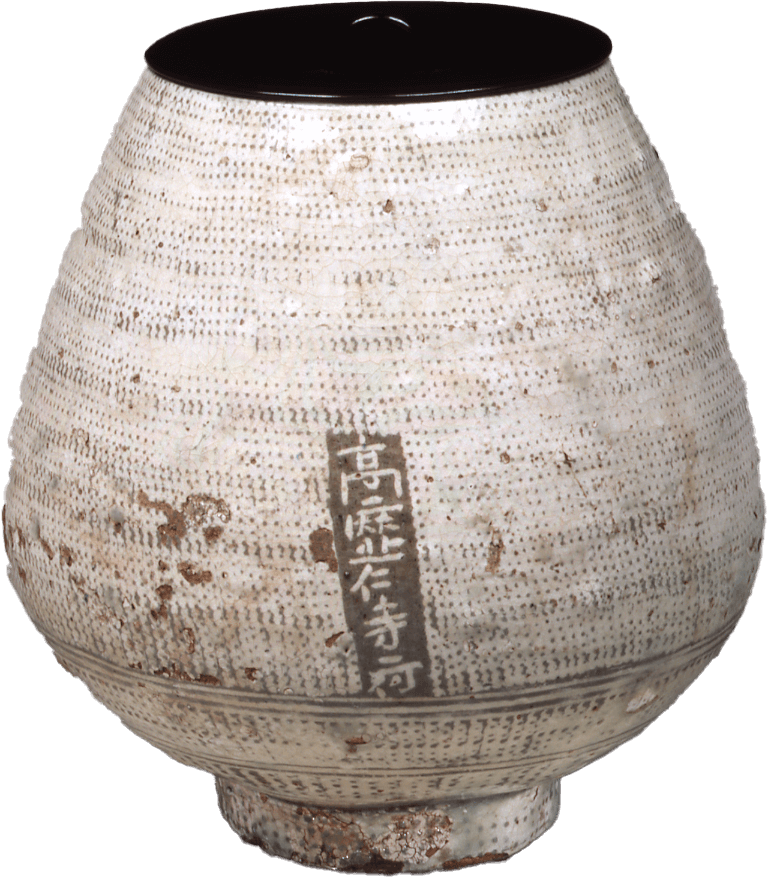

重要文化財

井戸茶碗 越後朝鮮時代(16世紀)

「井戸」は朝鮮半島で作られた高麗茶碗を代表する茶碗で、本作は大振りな「大井戸」に分類される。全体にかかる白釉が枇杷色を呈している。

桃山時代(16世紀)

樂家初代長次郎による黒樂茶碗。「紙屋黒」の名は、博多の豪商で茶人の神屋宗湛が所持したことによる。

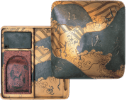

南宋~元時代(13~14世紀)

足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが所持した茶入で、一国一城に値するほど尊ばれた。本能寺の変、大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により塗師の藤重父子により繕われた。岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具といわれる。

南宋~元時代(13~14世紀)

村田珠光の門人・松本珠報が所持したとされ、武野紹鷗の手に渡ったのち、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが所持した茶入。大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により藤重父子により繕われた。岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具といわれる。

明~清時代(17世紀)

黄・緑・紫といった低火度鉛釉(三彩)が施された唐物(中国製)の形物合子で、茶道具としての声価が高い。ベトナムを経由する「交趾船」で舶来したとされ、この名がある。

南宋時代(13世紀)

千利休が所持したといわれ、仙台藩主伊達家に伝来した青磁花入。胴に貫入が広がり、朽葉色の景色をなしている。いわゆる「砧青磁」の名の元となったとされる作品。

重要文化財

白磁蓮花文輪花水指北宋~金時代(11〜12世紀)

中国河北省の白磁の名窯、定窯で焼成された薄作りの鉢で、アイボリーホワイトの器肌の内外に蓮花文が彫り表されている。加賀藩主前田家の茶道具の水指として伝来した。

重要文化財

青磁浮牡丹文太鼓胴水指南宋〜元時代(13~14世紀)

豪商・鴻池家の茶道具として伝来した蓋付の深鉢。中国浙江省・龍泉窯で焼成された「砧青磁」を代表する優品。牡丹の花は釉下に貼り付けで浮彫り風に表されている。

重要文化財

三島芋頭水指朝鮮時代(15世紀)

日本で里芋のような丸い形から「芋頭」と呼ばれ、茶道具の水指となったもの。胴部の象嵌銘「高霊仁寿府」は韓国の地名と当時の官庁名を表したもの。

重要文化財

三彩貼花文壺唐時代(7~8世紀)

唐三彩の白眉と称される蓋付きの壺。ブローチのような「メダイヨン」と呼ばれる貼り付け装飾はペルシヤやローマの金銀器の意匠を模したもの。

唐時代(7~8世紀)

陶土を型抜きして作り、素焼きしたのち白土を塗り、絵具で彩色している。甲冑で身を固めた武将の像で、貴族の墓の守護者として埋納された大型の俑。唐代加彩俑の傑作。

北宋時代(11〜12世紀)

オリーブグリーンの青磁釉と精緻に施された刻花装飾が魅力的な扁円形の枕。西安の北に位置する耀州窯の青磁のうち世界的に著名な作品。

北宋時代(12世紀)

五角柱状の台座の上に「如意頭形」に象った板を湾曲させて載せた枕で、花弁の盛り上がった大輪の牡丹がデザインされている。磁州窯は華北を代表する陶器の産地。

南宋時代(12~13世紀)

南宋官窯の青磁を代表する優品で、青銅器の鼎を模しており、澄んだ青緑色が美しい。鉄分を多く含む胎土は黒く、南宋官窯の見所ともいうべき「二重貫入」が全面にみられる。

明時代(15世紀)

直径60㎝を超える厚手の大皿で、光沢の強い緑味の青磁釉がかかる。主文様に長寿を意味する桃枝が彫り表されている。

明時代(17世紀)

中国福建省・漳州窯で焼成された盤で、雌雄の鹿や猿、蜂などのデザインは出世を寓意する。日本でこの手の大皿は「呉州赤絵」と称されて人気を博した。

「大清雍正年製」銘

清時代・雍正年間(1723〜35)

清朝・雍正帝時代の景徳鎮官窯で焼造された大皿で、白磁の大画面には橙色や不透明な粉彩絵具による黄・白・ピンクの菊花を描く。菊の茎が裏側まで続き、表裏で連続した意匠となっている。

重要美術品

青花臙脂紅龍鳳文瓶 一対「大清乾隆年製」銘

清時代・乾隆年間(1736〜95)

表裏に龍と鳳凰それぞれ一対が向かい合うように描かれた瓶。それらの意匠は、釉下の「青花」と金を呈色剤とした高価な「臙脂紅」の上絵付で表されている。

「大清乾隆年製」銘

清時代・乾隆年間(1736〜95)

中国古代の青銅器「尊」の器形にならった壺で、約100頭の鹿を描く。「百鹿尊」と称され、本作のような耳のない作例を皇帝が評価したという文献の記録も知られる。

重要美術品

青磁象嵌葡萄文瓢形水注高麗時代(12〜13世紀)

朝鮮半島で焼成された高麗時代の青磁で、「翡色」といわれる独特の釉色、繊細な象嵌技法が見所。この水注の瓢箪形の造形と葡萄の装飾は「子孫繁栄」を意味する吉祥文である。

朝鮮時代(18世紀)

肩が張った姿の青花(染付)の壺で、乳白色の白磁にやや黒味をおびたコバルト顔料で草花が軽やかに描かれる。日本で「秋草手」と呼ばれ親しまれる作風である。

桃山時代(17世紀)

酸化鉄による下絵付を施した素地に白い長石釉をかけた志野風の織部焼。見込みに山水図を描いた大鉢で、ゆがませた口縁には唐草や縞模様を施す。

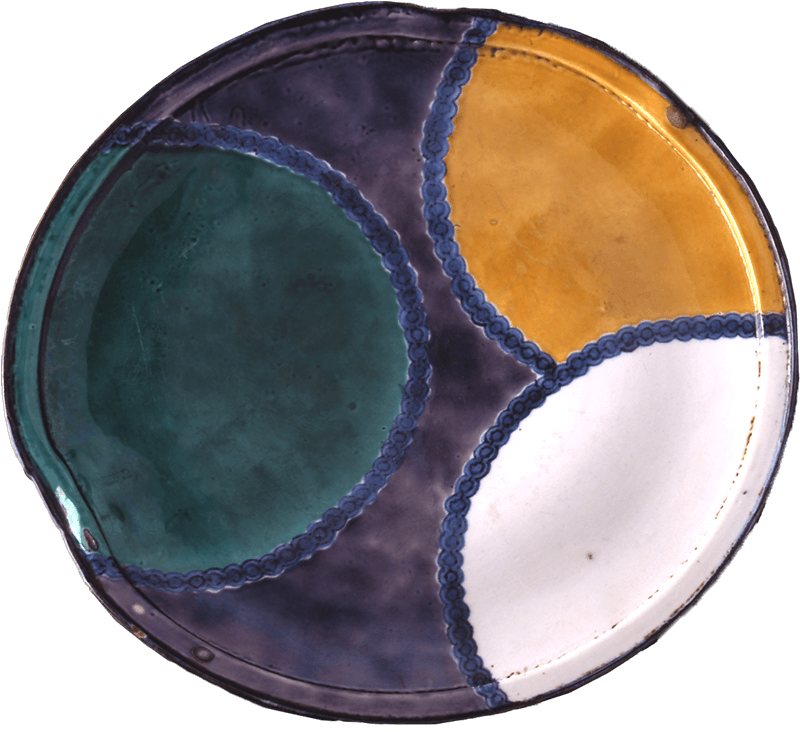

江戸時代(17世紀)

染付の青い鎖文様で縁取った大きな丸文で器面を大胆にトリミングし、紫・黄・白の各色を配している皿。その意匠は初期鍋島様式につながる作風といえる。

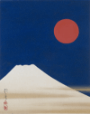

重要文化財

色絵吉野山図茶壺江戸時代(17世紀)

京焼色絵の大成者・野々村仁清(生没年不詳)による茶壺で、つややかな黒釉を地に桜満開の吉野山を描く。仁清の代表作の一つで、丸亀藩主・京極家に伝来したと考えられる。

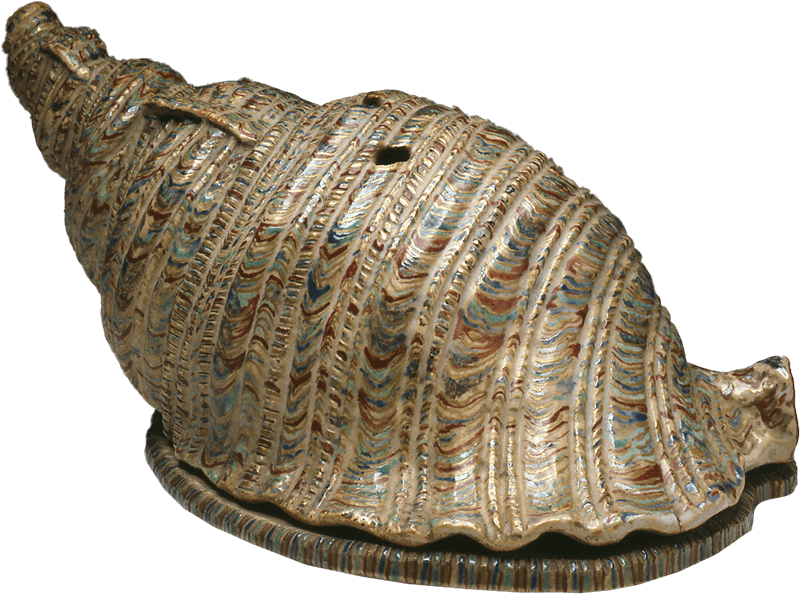

重要文化財

色絵法螺貝香炉江戸時代(17世紀)

仁清による法螺貝形の香炉で、貝形の蓋と板状の台座からなる。彫塑技法で形作られ、赤青緑金などの上絵付で華やかに装飾されている。

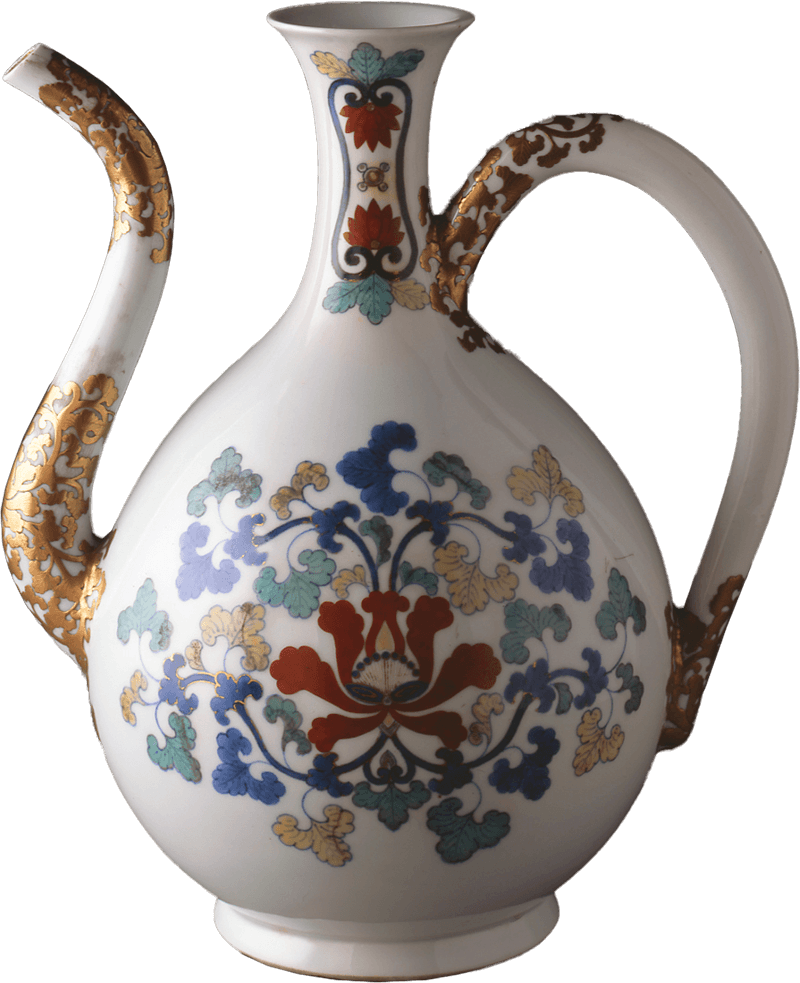

江戸時代(17〜18世紀)

最盛期の鍋島藩窯による唯一現存する水注で、特注品と考えられる。湾曲した注口と把手をもち、金彩や金蒔絵があしらわれている。

昭和3~9年(1928~34)

小森忍(1899~1962)は大阪生まれの窯業技術者で、中国古陶磁を研究し、その釉薬の解明に努めた。また岩﨑小彌太鳥居坂本邸のタイルなど、建築用材も焼成。本作は山茶窯(愛知県瀬戸市)時代初期の作と考えられ、唐三彩などに見られる唐獅子をモチーフとしている。

昭和6年(1931)

河井寬次郎(1890~1966)は島根県安来出身の陶芸家で、民藝運動の実践的な指導者として活動した。この鉢はイギリスのスリップウェアに想を得たもので、白土の泥漿によって文様を描く「筒描」技法を用いている。