Collection所蔵品紹介

その他

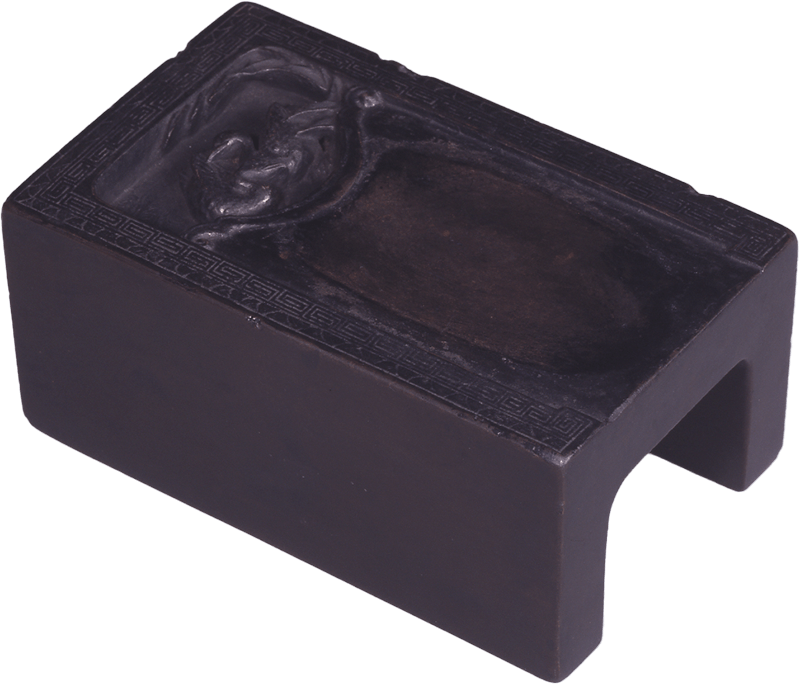

南宋時代(13世紀)

墨池に二羽の鵞鳥を彫刻し、縁には波文と雷文がめぐる重厚な硯。江戸時代後期の文人画家・浦上春琴(1779~1846)の旧蔵品。

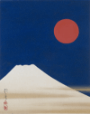

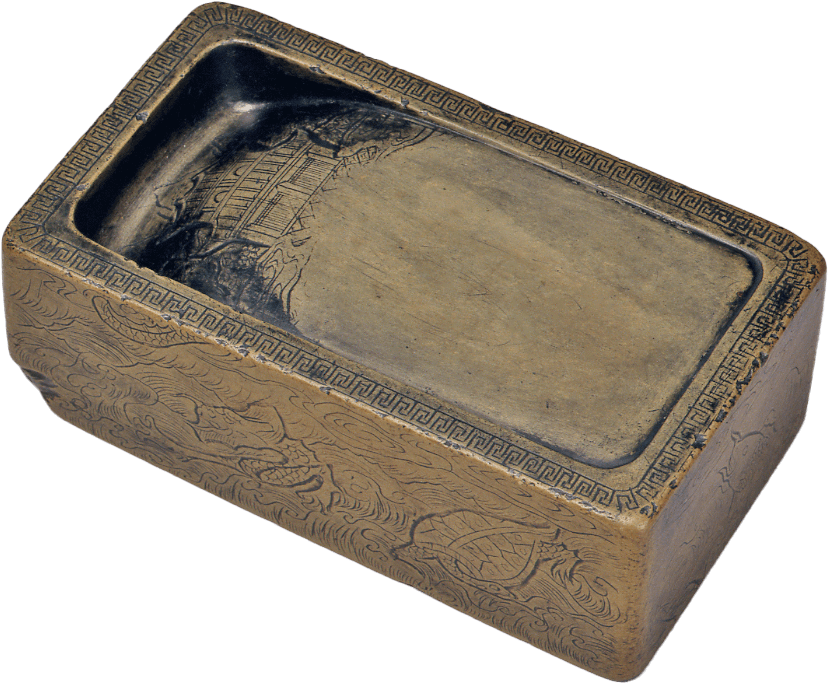

明時代(15~16世紀)

蓬莱山の図を硯面と側面に施した硯。「洮河緑石」は中国・陝西省の洮河の底から産した硯石といわれる。陶工かつ文人画家の木米(1767~1833)旧蔵品。

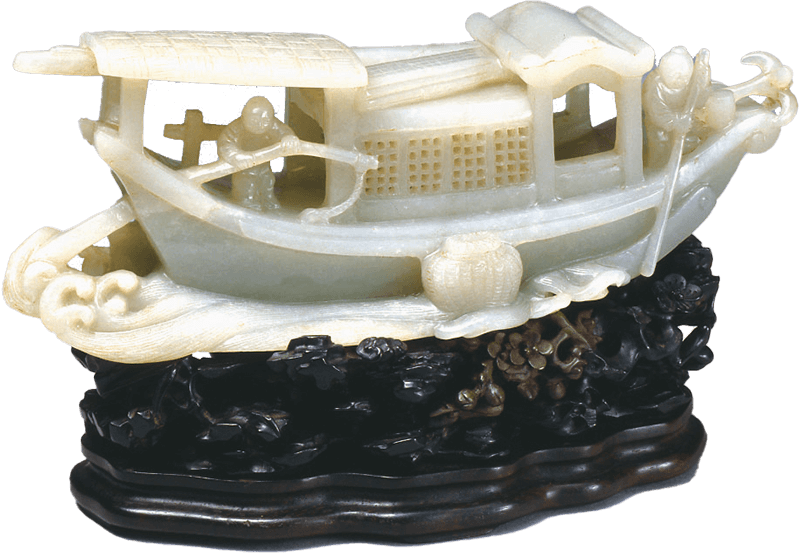

清時代(17~18世紀)

軟玉(ネフライト)の一種である白玉で作られた舟形の置物。精密な彫刻が施されている。文房飾りとして棚に飾られたのだろう。

清時代(17~19世紀)

約10センチの大きさを誇り、黄褐色の潤いある美しい肌の田黄(でんおう)。薄意(はくい)の技法で龍、鳳凰、牡丹などが彫刻される。西太后から李鴻章に下賜された品。

清時代(17~19世紀)

なめらかで潤いのある微透明の田白。駱駝の彫刻の腹の部分に「尚均」と、乾隆時代の寿山石彫の名工の銘がある。

縄文時代~近代

松浦武四郎旧蔵

幕末の北方探検家で「北海道」の名付け親、かつ好古家でもあった松浦武四郎(1818~88)が所蔵した大首飾り。本品を首に架けた武四郎の肖像写真も遺る。

弥生時代~近世

松浦武四郎旧蔵

弥生時代や古墳時代の勾玉、ガラス小玉などからなる首飾り。深い緑色を呈する勾玉は、いわゆる琅玕翡翠である。

制作年不詳

松浦武四郎旧蔵

大和国・久米寺に伝わったとされる木製の鬼面。江戸時代中期、大坂で活躍した松本奉時(?~1800)がかつて所蔵し、皆川淇園(1735~1807)、細合半斎(1727~1803)などの箱書がともなう。

昭和時代初期(20世紀)

京都の人形司・丸平大木人形店で誂えた岩﨑家の雛人形のうち、丸い顔が愛らしい幼児姿の内裏雛。男雛は黄丹袍(おうにのほう)、女雛は表着(うわぎ)、唐衣(からぎぬ)などを着用する。

昭和時代初期(20世紀)

丸平大木人形店で誂えた岩﨑家の雛人形のうち、内裏雛に仕える三人官女。中央に座る官女は袖を留めて、年長の女性とわかる。

昭和14年(1939)

岩﨑小彌太の還暦を祝し、孝子夫人が京都の人形司・丸平大木人形店に依頼した御所人形。小彌太の干支にちなみ、兎の冠を身に付ける。

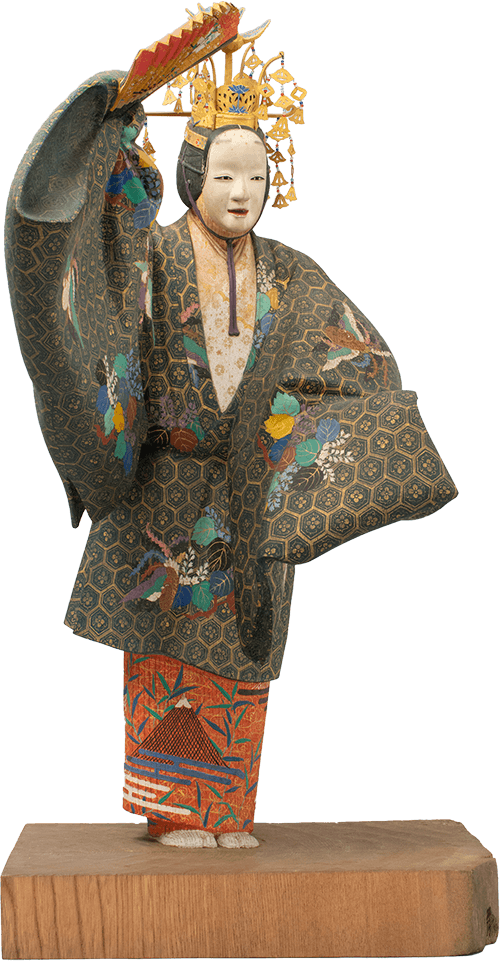

昭和時代初期(20世紀)

当時の能の第一人者・梅若六郎をモチーフにした牧俊高(1879〜1940)による木彫。岩﨑彌之助は梅若に謡を習った。

明治40年頃

能楽師の舞姿を刺繍で表現した超絶技巧の額絵。岩﨑家の高輪邸応接間に飾られていた。