Collection所蔵品紹介

国宝

国宝

江戸時代、寛永8年(1631) 紙本金地着色

「源氏物語」のうち14帖「澪標」、16帖「関屋」を主題とした一双の大作。「法橋宗達」の落款があり、江戸時代初期、京都で活躍した俵屋宗達(?〜1642以前)の代表作である。明治29年(1896)頃、京都・醍醐寺より岩﨑家の所有となった。

国宝

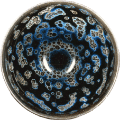

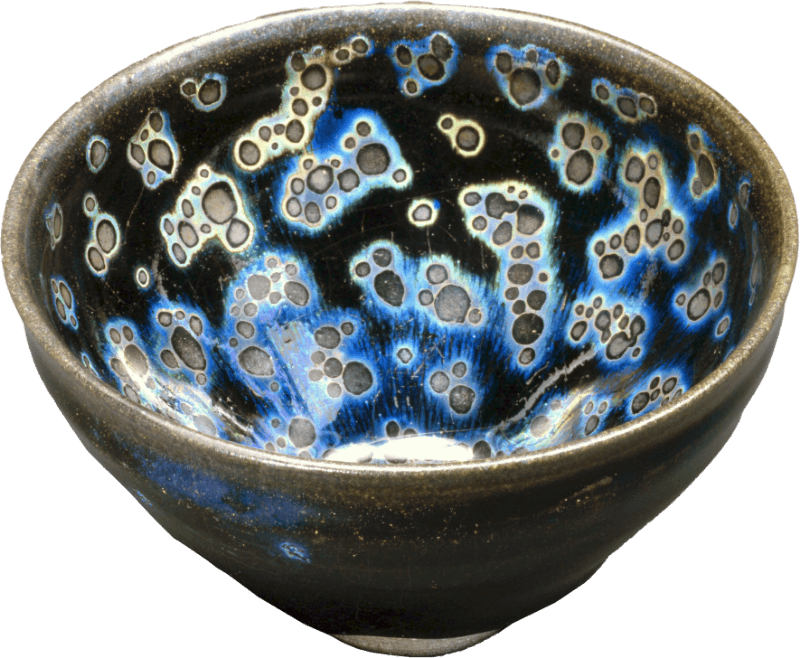

曜変天目(稲葉天目)建窯南宋時代(12~13世紀) 施釉陶器

曜変天目は建窯の黒釉茶碗で斑紋の周囲に青色を主とする光彩があらわれたものをいう。本来、「曜変」は「窯変」を意味し、しだいに輝きを表す「曜」の字が当てられるようになった。完全な形で現存するものは、国内に伝存する3点のみ。本作は、光彩が見込み全体に鮮やかに現れた一碗。江戸幕府第3代将軍徳川家光から春日局に下賜されたといわれ、後に淀藩主稲葉家に伝わったため「稲葉天目」ともいわれる。1934年、岩﨑小彌太の所有となった。

国宝

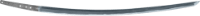

太刀 銘 包永鎌倉時代(13世紀) 鍛鉄

初代包永は、大和国最大の刀工集団・手搔派の祖で、奈良東大寺の転害門前に住したという。本作は、均一な反りを見せる典雅な姿や「柾目肌」の地鉄、直線的な刃文が特色。700余年の星霜を経てなお地刃の健全さを保つ大和物を代表する名作である。

国宝

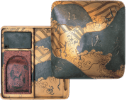

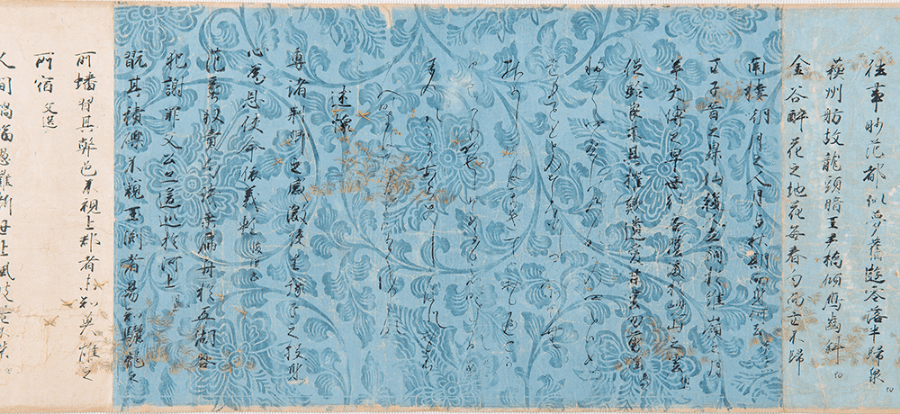

平安時代(11世紀) 彩箋墨書

藤原公任(966~1041)撰・詩歌集『和漢朗詠集』の一部。金銀泥で大和絵風の下絵が施された舶来の唐紙に、仮名の軽快な書と、漢字の穏和な行書が響きあう。上軸跋文には掛川藩主太田家旧蔵の旨が記され、それゆえ「太田切」と呼ばれる。

国宝

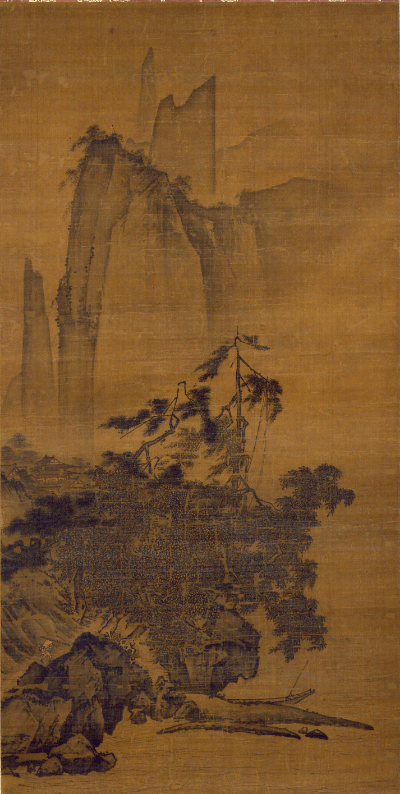

風雨山水図南宋時代(13世紀) 絹本墨画淡彩

聳え立つ山々。大自然の中に一人、傘を握り急ぐ男。ドラマチックな構図は北宋の山水画にも通じる。本作は画史に南宋院体山水画の大成者として名を残すも、今日真筆は伝存しない馬遠(生没年不詳)筆とされる優品。

国宝

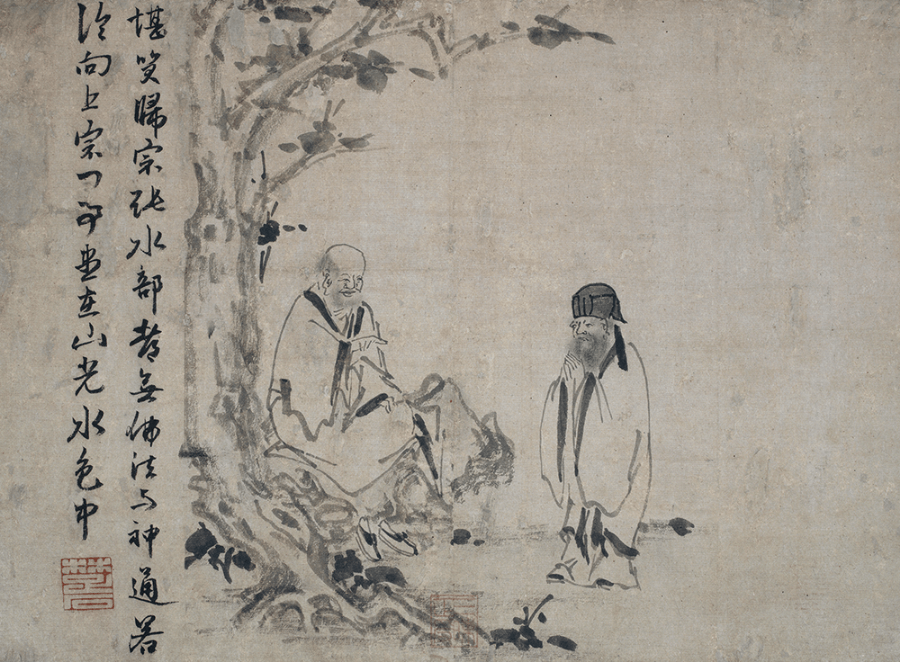

元時代(14世紀) 紙本墨画

中国の禅僧・楚石梵琦(1296~1370)の題詩によれば、老僧は唐時代の廬山帰宗寺の智常禅師。元時代の禅宗画家・因陀羅(生没年不詳)の素朴な水墨表現と、楚石梵琦の晩年の枯淡な書が、観者を禅家の心境へ誘う優品。

国宝

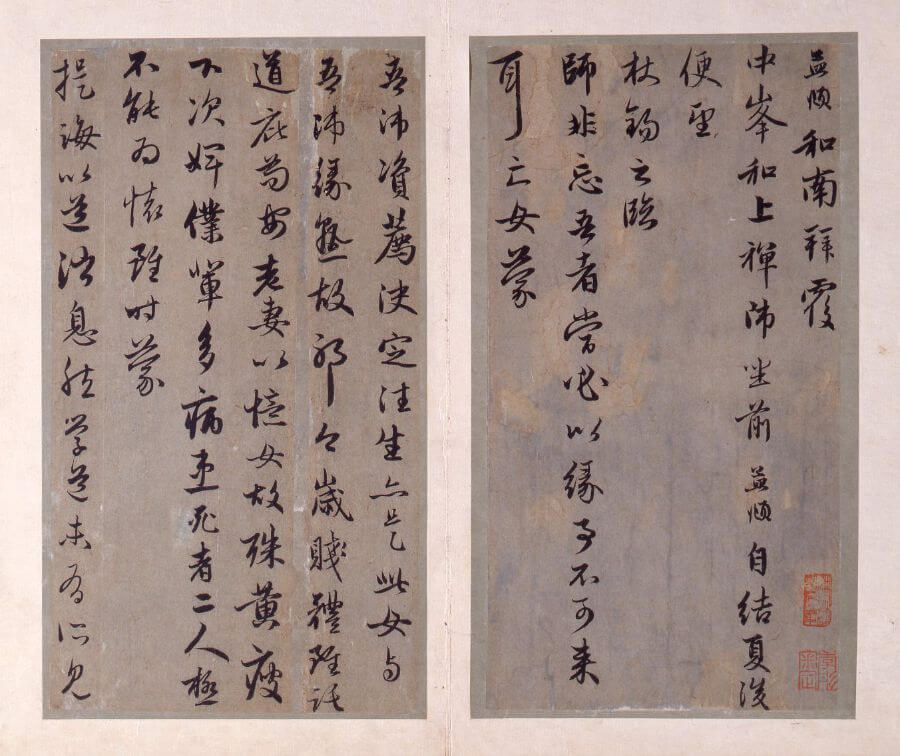

元時代(14世紀) 紙本墨書

中国・元時代を代表する文人・趙孟頫(1254~1322)による、傑僧・中峰明本(1263~1323)宛の手紙。書聖・王義之の書法を極めた伸びやかな名筆で、趙孟頫と中峰の親密な交流が知れる。我が国に伝存していること自体が奇跡。