Collection所蔵品紹介

彫刻

重要文化財

十二神将立像 子神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち子神像。玉眼を用いるなど、慶派仏師の迫真的な表現が見どころ。

重要文化財

十二神将立像 丑神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち丑神像。頭部に小さく干支の彫刻を施している。

重要文化財

十二神将立像 寅神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち寅神像。右手で独鈷杵を振り上げる。

重要文化財

十二神将立像 卯神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち卯神像。当時、十二神将像は薬師如来の守護のため造像された。

重要文化財

十二神将立像 午神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち午神像。頬杖をつくポーズで、その表情は奥ゆかしい。

重要文化財

十二神将立像 酉神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち酉神像。右手を突き上げ、口を開きつつ顔を見上げる。

重要文化財

十二神将立像 亥神像鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

木造彩色

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうち亥神像。腰を入れた独特のポーズで、矢の通りを見ている。

重要文化財

木造広目天眷属立像鎌倉時代・文永4年(1267)

木造彩色

広目天に従い仏法護持を司る眷属像で、運慶の孫にあたる康円の作。奈良に所在した内山永久寺に安置されていた。

北魏時代・正光2年(521)

金銅、鋳造

亡き父母を弔うため造られた金銅仏。天衣の造形、下腹部を出す姿勢など正光年間(520〜25)の典型作と知られる。

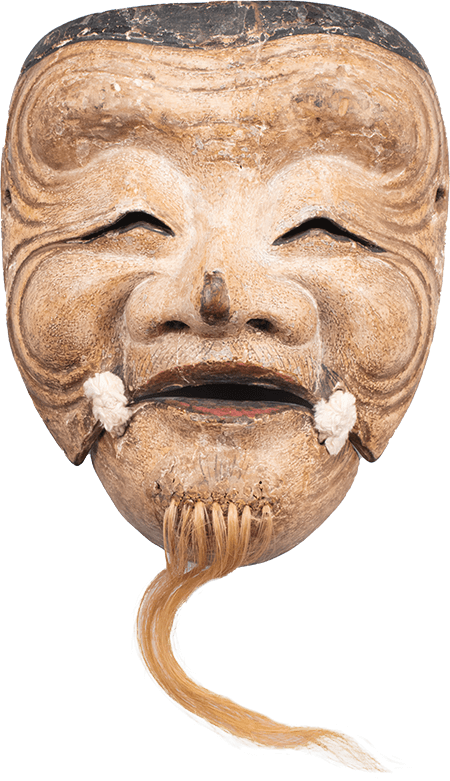

室町時代(16世紀)

木彫彩色

「翁」の専用面で、演者は舞台で翁面をつけることで、神と一体化する。「へ」の字形の目の穏やかな老人のお顔をしている。

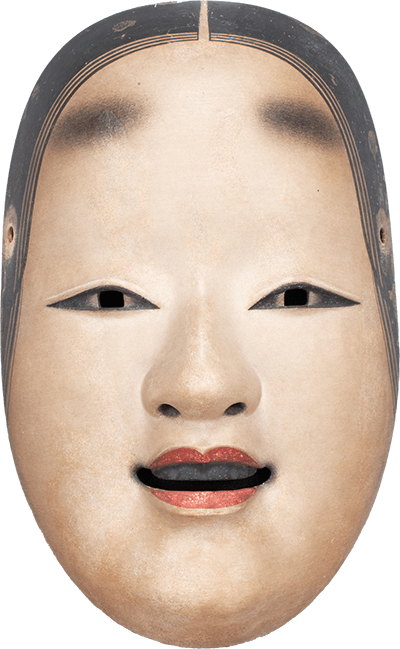

江戸時代(18世紀)

木彫彩色

若い女性を表す「小面」に比べて妖艶豊麗な印象を与える女面で、妖怪や鬼が化けた女性役に使用される。

年代不詳

木彫彩色

伎楽に使用する面で、「酔胡従」は「酔胡王」に従う家来のこと。表面の彩色は後補で、本来は赤ら顔で表現される。

明治時代(19~20世紀)

木彫彩色

明治期に活躍した加納鉄哉(1845~1925)が法隆寺献納宝物に含まれる「呉公」を模したと思われる作。

明治29年(1896)

ブロンズ

近代彫刻の先駆者といわれる大熊氏廣(1856~1934)による「岩崎彌之助像」。氏廣は「岩崎彌太郎座像」なども制作している。

大正2年(1913)

ブロンズ

ドイツで古典主義的彫塑を学んだ新海竹太郎(1868~1927)による「岩﨑彌之助像」。新海は、本作制作の4年後、帝室技芸員に任命されている。