Collection所蔵品紹介

漆芸

重要文化財

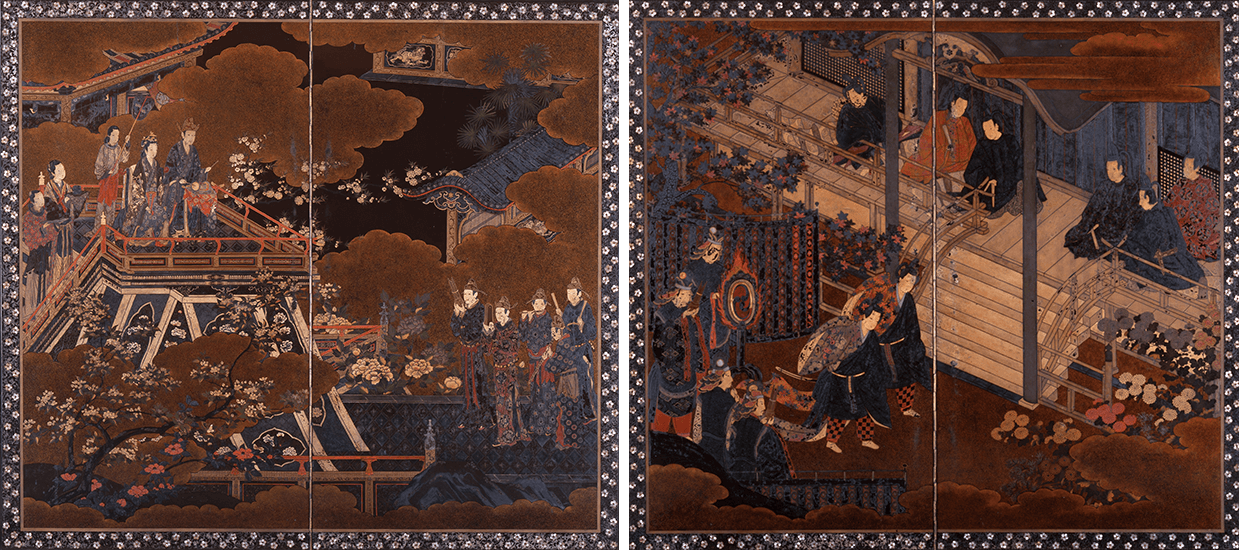

羯鼓催花・紅葉賀図密陀絵屏風桃山~江戸時代初期(17世紀)

玄宗皇帝・楊貴妃の物語と源氏物語を密陀絵(油彩)と漆絵、蒔絵で描いた屏風。権力者の絶頂期を祝福する画題。

重要文化財

住之江蒔絵硯箱江戸時代(18世紀)

打ち寄せる波は金蒔絵、岩礁の岩を厚い鉛板で貼り、銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

重要美術品

秋草蒔絵謡本箪笥江戸時代(17世紀)

観世流謡曲百番の題名を秋草の上に散らして意匠とした謡本箪笥。曲名の書風は本阿弥光悦流とされている。

室町時代(15~16世紀)

根来塗の朱漆塗りの肌は、中世の僧院の食器として使い込まれて、下塗りの黒漆がかすかにあらわれて、時代を経た趣がある。

江戸時代(17世紀)

高蒔絵と梨子地に、百花の王牡丹と百獣の王獅子があらわされる。葵紋が散らされた徳川家ゆかりの豪華な調度品。

江戸時代(17世紀)

加賀前田家お抱えの蒔絵師の初代・清水九兵衛による希少な在銘作。波に濡れ、月光で照らし出された岩肌は、螺鈿で表されている。

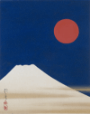

江戸時代(18世紀)

徳島藩主蜂須賀家のお抱え蒔絵師の桃葉は、藩主や他からの注文に応じた名工で、印籠蒔絵で有名。この硯箱の蓋表には、銀蒔絵の富士山と三保の松原が精緻にあらわされている。

江戸時代・文政12年(1829)

松江藩主松平家伝来の鎌倉時代の手箱の意匠を模した棗(薄茶器)。江戸琳派の蒔絵師として最も知られるのが羊遊斎である。

江戸時代(19世紀)

上部の扉には、幕府御用絵師の狩野常信下絵の西湖図を描き、桐鳳凰図の扉には「梶川作」の銘がある。扉を開くと内部は絵替わりの名物裂模様。将軍家お抱えの印籠蒔絵師の蒔絵。

江戸時代(19世紀)

黒漆地に金蒔絵で雪の結晶の模様を散らした印籠。腰に吊るし常備薬の携帯容器としての印籠は、将軍・大名らのおしゃれアイテムだった。

江戸時代(19世紀)

広蓋とは衣服をたたんで入れておく調度品。片輪車に流水の意匠は平安時代以来の王朝意匠である。

江戸時代(19世紀)

5段の重箱に各段色変わりの漆絵で急流の情景を描く。川べりの柳や蛇籠、杭はわずかな金蒔絵で添えて際立たせている。

江戸時代(19世紀)

伽羅や沈香などの香木を焚いて遊ぶ十種香の諸道具を納めている。金地に高蒔絵の豪華な表現により、桜で知られる吉野山の満開の情景があらわされる。

南宋時代(12~13世紀)

朱漆の輪郭の中に、黄漆と緑漆を埋めて七宝文を作り総体をおおう。子細に見ると部分的にタイルのように貼る輪郭と、後から充填する部分があり、類例のない、未解明の漆工技法で作られている。

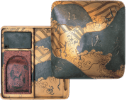

南宋時代(12~13世紀)

千利休所持の大名物茶入「利休物相」に付属する茶入盆で、仙台藩主伊達忠宗の求めで小堀遠州が盆を組み合わせたと伝えられる。霊芝をくわえて向かい合う龍を雲気が包んでいる。

元時代(13~14世紀)

黒漆地に薄貝で、絵画的な表現の枯木竹石図(不老長寿を表す吉祥図)を、脚部には繊細な幾何学文や花文を繊細に表した元時代螺鈿の優品。

明時代・永楽年間(1403~24)

朱漆を塗り重ねて文様を彫り込む堆朱は永楽期を中心に黄金期を迎えた。皇帝の用品を示す皇帝款記銘は「大明永楽」の堆朱から始まり、明・清の諸工芸に継承された。

(「大明宣徳年製」銘)

明時代・宣徳年間(1426~36)

蓋の表と側面には9匹の雲中の龍をあらわし、中国皇帝の権力を象徴している。京都大徳寺の高桐院に大香合として伝来したと漆書があり、箱書も沿う。

明時代・万暦11年(1583)

朱と緑、黄の塗り重ねた色漆の積層に、彫る深さを変えて楼閣人物の意匠を色違いであらわしている。多色積層を彫り込んだ高度な彫漆。

清時代(18~19世紀)

太鼓を模した姿の大型の食物を納める蓋物。蓋表には太湖石から延びる桃の樹幹が「寿」の字形をあらわし、桃の果実は不老不死の象徴。

清時代・乾隆年間(1736~95)

蓋の表に二匹の蝶が描かれた菊花形の蓋物。鮮やかな赤い漆の地に菊、蝶、虫が描かれ48弁のふくらみを備えた蓋と身は精密な口縁の造りである。

朝鮮王朝時代(18~19世紀)

鮑の貝を割って貼る、朝鮮独自の螺鈿技法「割貝」による牡丹唐草の意匠が施されている。

朝鮮王朝時代(19世紀)

李朝民画のような素朴な姿の魚の親子や亀が、桃の花びらの散る春の情景に表されている。鮑貝のピンクや緑色の輝きが美しい螺鈿工芸。

朝鮮王朝時代(19世紀)

牛の角を材料に裏彩色をして貼り詰めた、朝鮮独自の技法による箱。華やかな色彩が特徴で、吉祥の花卉鳥獣を表す「十長生図」が描かれている。

琉球王朝時代(18~19世紀)

唐・杜牧の詩文をもとに製作された蘇州版画を写し、琉球の「貝摺奉行所」で製作されたとみられる螺鈿漆器。「清明節」に人々が墓参とピクニックに出かける光景を表している。

琉球王朝時代(16~17世紀)

密陀絵(油彩)による中国風の花鳥図を描いた本作のような琉球の盆は、江戸時代に好まれた。5~10枚の組み物で、会席の食膳に用いられた。

琉球王朝時代(17~18世紀)

中国風の花鳥意匠の琉球漆器はエキゾチックな趣があり、飲食器を中心として江戸時代に愛好された。油彩(密陀絵)や箔絵が異国情緒を高めている。