Collection所蔵品紹介

書跡・典籍/

歴史資料

国宝

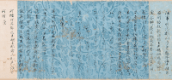

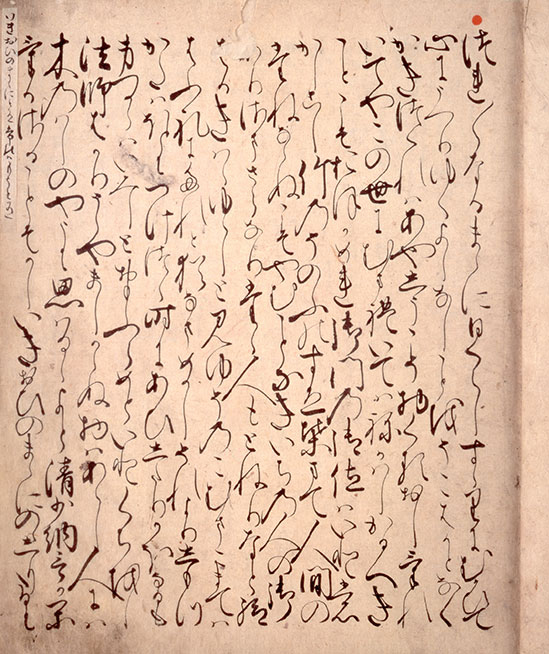

倭漢朗詠抄 太田切平安時代(11世紀)

彩箋墨書

藤原公任(966~1041)撰・詩歌集『和漢朗詠集』の一部。金銀泥で大和絵風の下絵が施された舶来の唐紙に、仮名の軽快な書と、漢字の穏和な行書が響きあう。上軸跋文には掛川藩主太田家旧蔵の旨が記され、それゆえ「太田切」と呼ばれる。

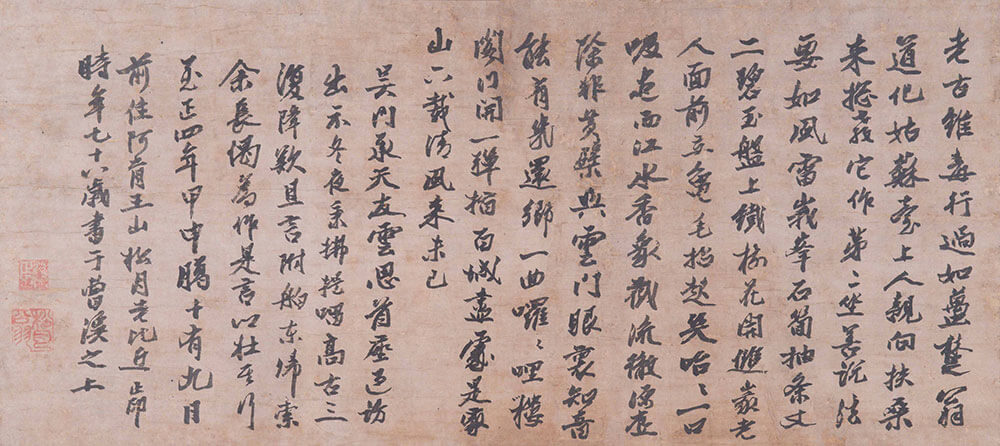

国宝

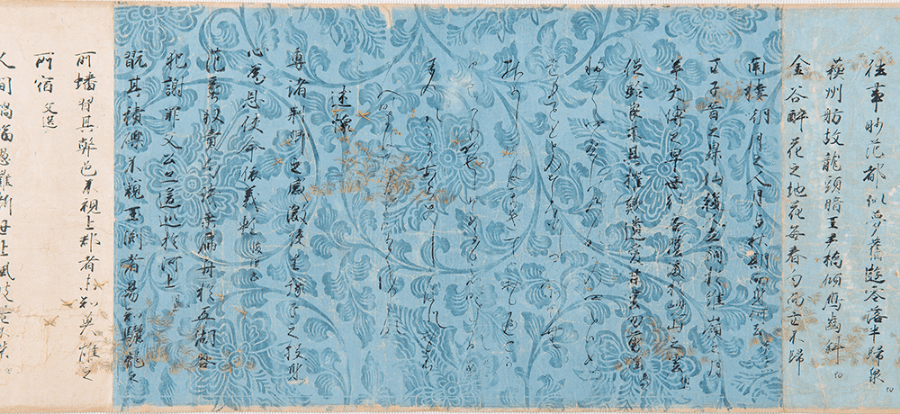

与中峰明本尺牘元時代(14世紀)

紙本墨書

中国・元時代を代表する文人・趙孟頫(1254~1322)による、傑僧・中峰明本(1263~1323)宛の手紙。書聖・王義之の書法を極めた伸びやかな名筆で、趙孟頫と中峰の親密な交流が知れる。我が国に伝存していること自体が奇跡。

重要文化財

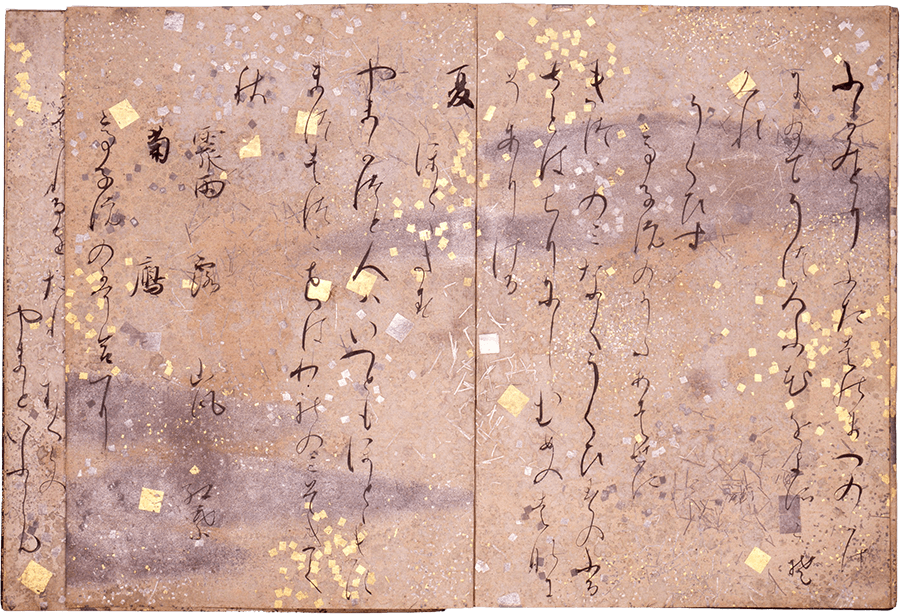

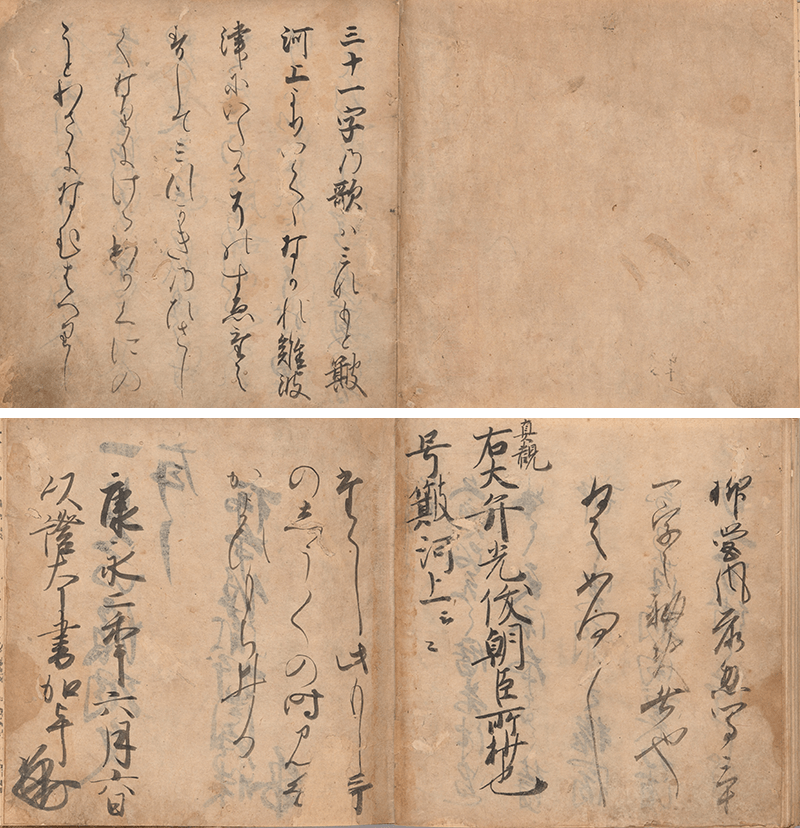

是則集平安時代(12世紀)

紙本墨書

坂上田村麻呂の子孫で三十六歌仙の一人、坂上是則(活躍期:平安時代9~10世紀)の和歌を44首収めた粘葉装の冊子一冊。華麗な料紙装飾は国宝《源氏物語絵巻》と通ずる。

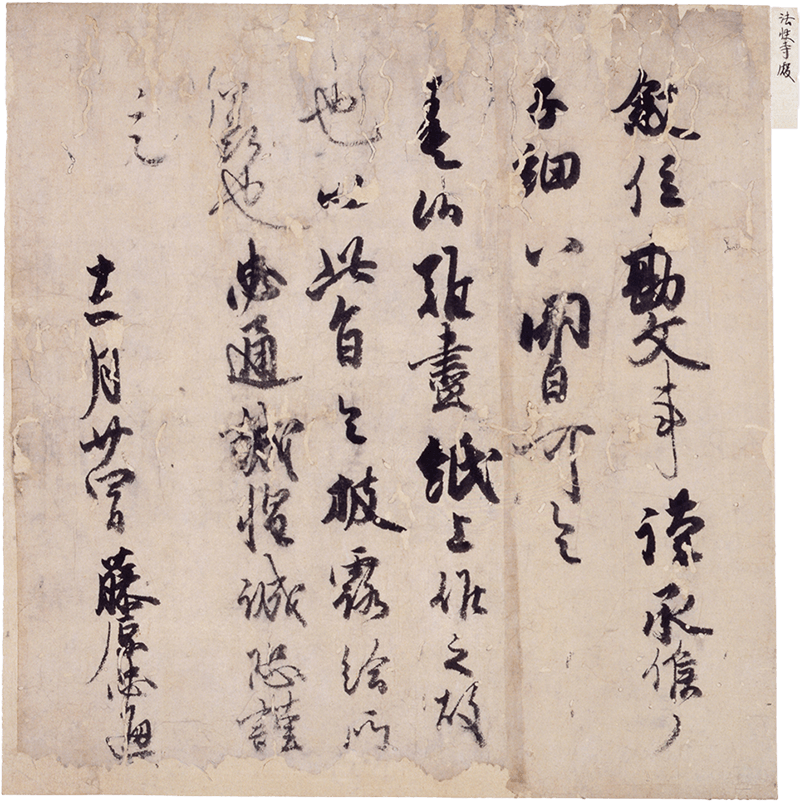

重要文化財

古文書大手鑑紙本墨書ほか

平安から室町時代、特に鎌倉時代を中心とする消息類など110通を上下2帖に収めたもの。後伏見天皇などの宸翰、藤原俊成など貴族、三条実行など公家の消息など貴重である。

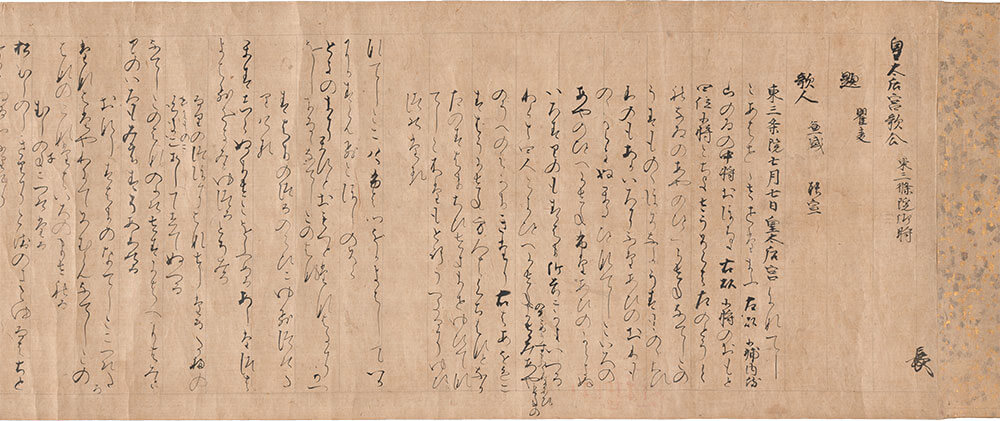

重要文化財

皇太后宮歌合(二十巻本)平安時代(11~12世紀)

紙本墨書

東三條院詮子(一條天皇母后)が催された歌合の古写本一巻。平安後期に二十数人によって書写され、二十巻本類聚歌合の巻第四所収の平安文学の根本史料として価値が高い。

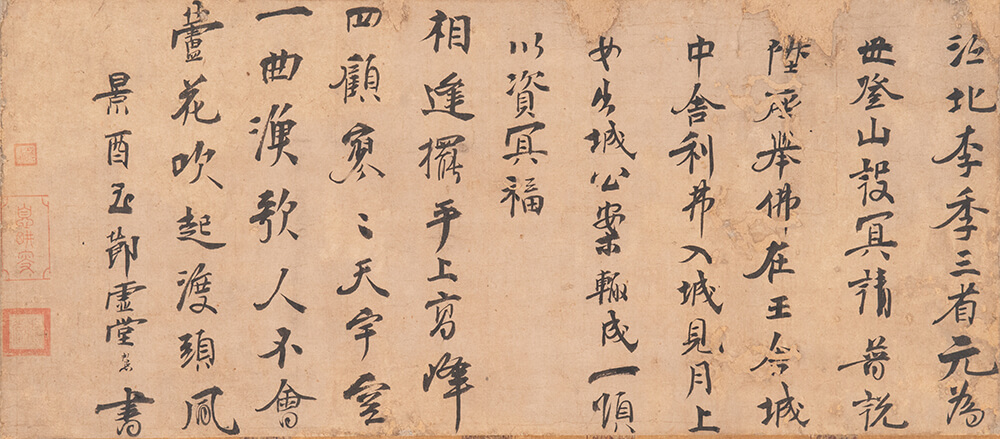

重要文化財

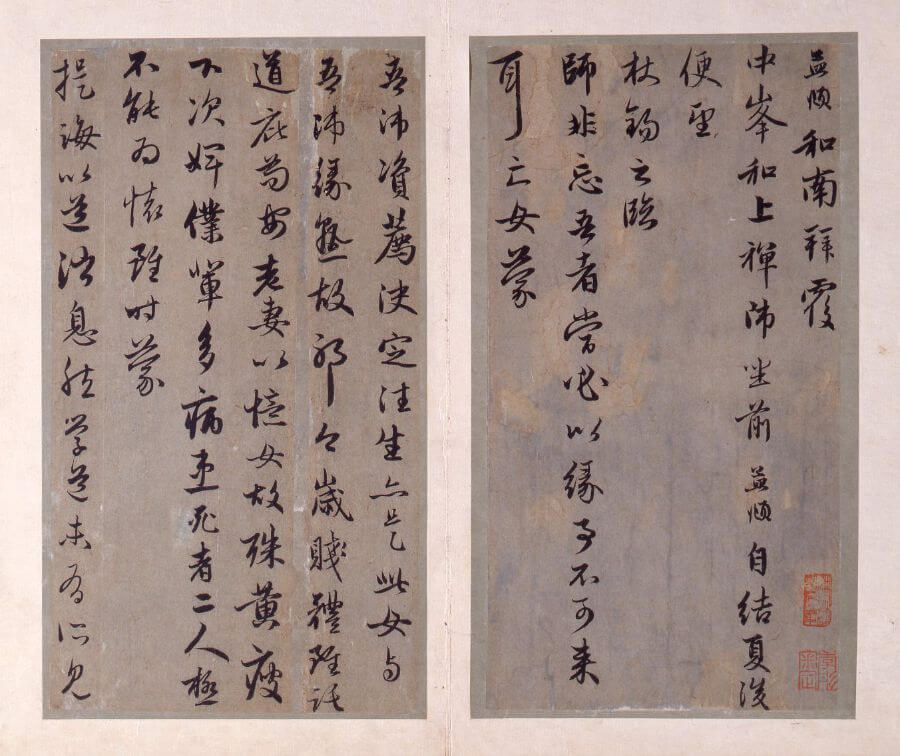

墨蹟 景酉至節偈南宋時代 景定2年(1261)

紙本墨書

南宋中~後期の高僧、智愚(1185~1269)は、日本臨済禅の祖として尊崇された。本作は仙台藩主伊達家伝来。李季三なる人の依頼でその母の冥福を祈ったもの。

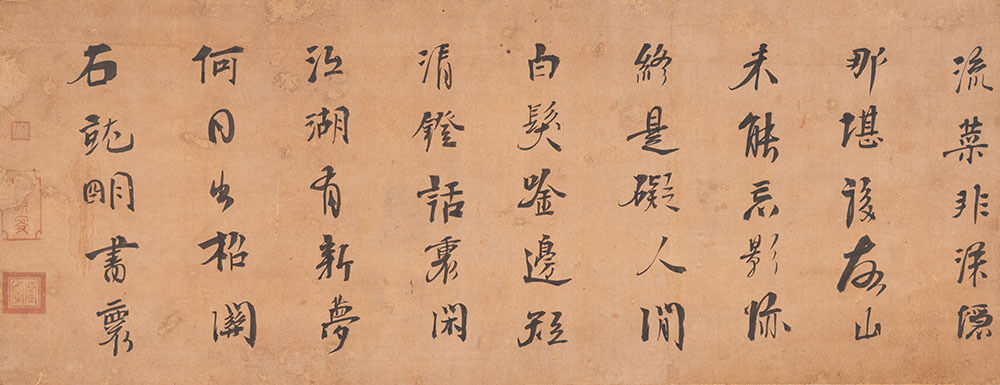

重要文化財

墨蹟 就明書懐偈南宋時代(13世紀)

紙本墨書

足利義輝、織田信長、豊臣秀吉、前田利家、角倉了意らに伝来していたといわれる名品。

重要文化財

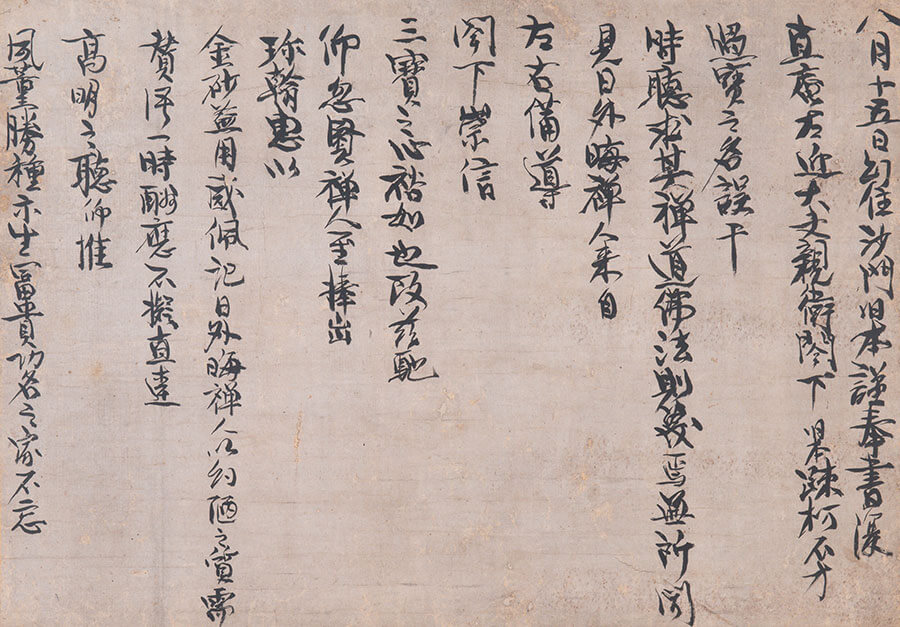

与友雲士思壮行偈元時代 至正4年(1344)

紙本墨書

元時代の高僧・月江正印(1267~1350?)が、日本からの留学僧・友雲士思(1299~1370)の帰国に際してはなむけに送った手紙。

重要文化財

与大友直庵尺牘元時代(14世紀)

紙本墨書

中峰明本(1262~1322)が、豊後国守護・大友直庵(貞宗)に宛てた書状。当代随一の禅僧と九州の有力御家人との交流を示した優品。

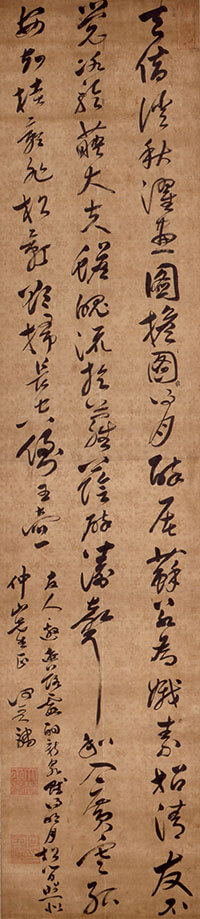

明~清時代(17世紀)

絖本墨書

何吾騶自作の詩「明月松間に照る」を、梅枝の織紋のある絖本の長条幅に揮毫する。明末の文人好みの瀟洒な作で、日本の文人たちや煎茶界でもてはやされた。

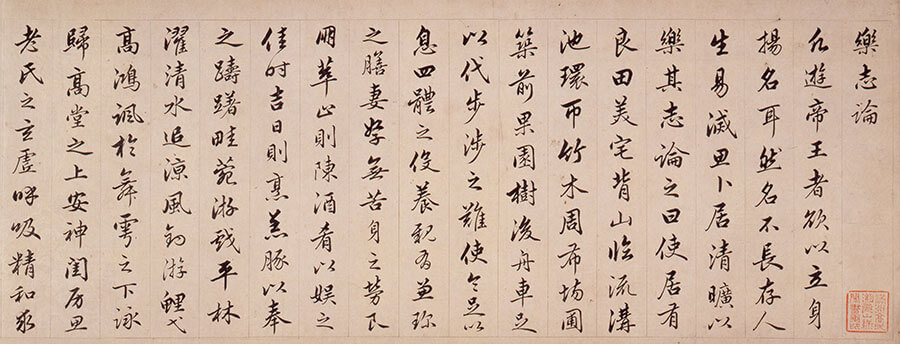

清時代(18~19世紀)

紙本墨書

乾隆帝の第11子の成親王(1752~1823)が、元時代の趙孟頫の筆法に倣って、漢代の仲長統(181~202)が文人の理想を謳った「楽志論」を揮毫。しなやかな線が美しい。

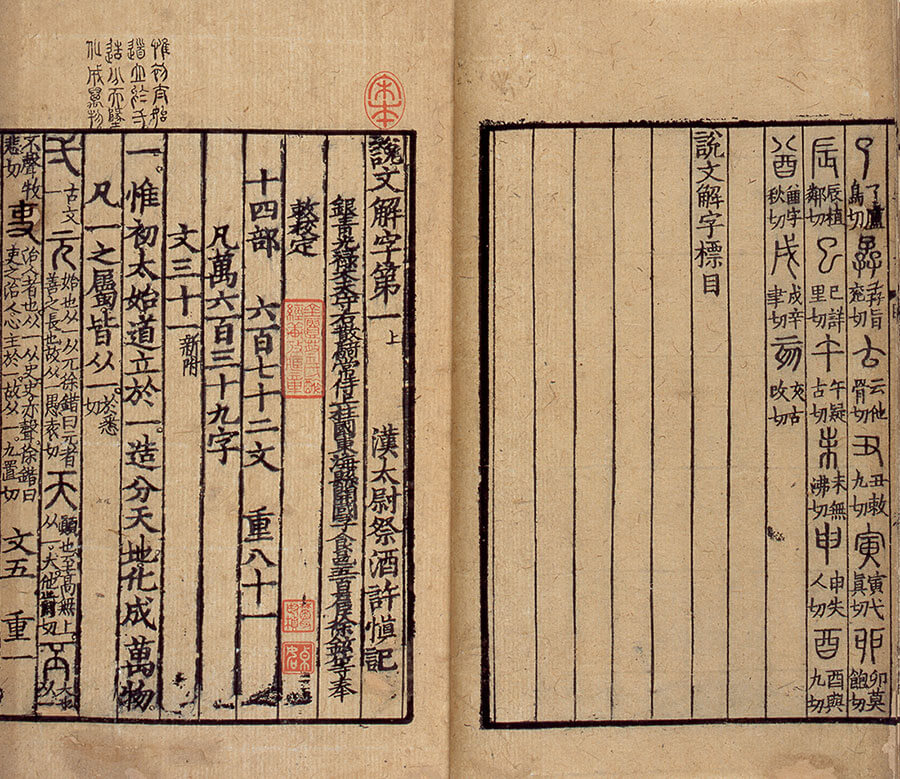

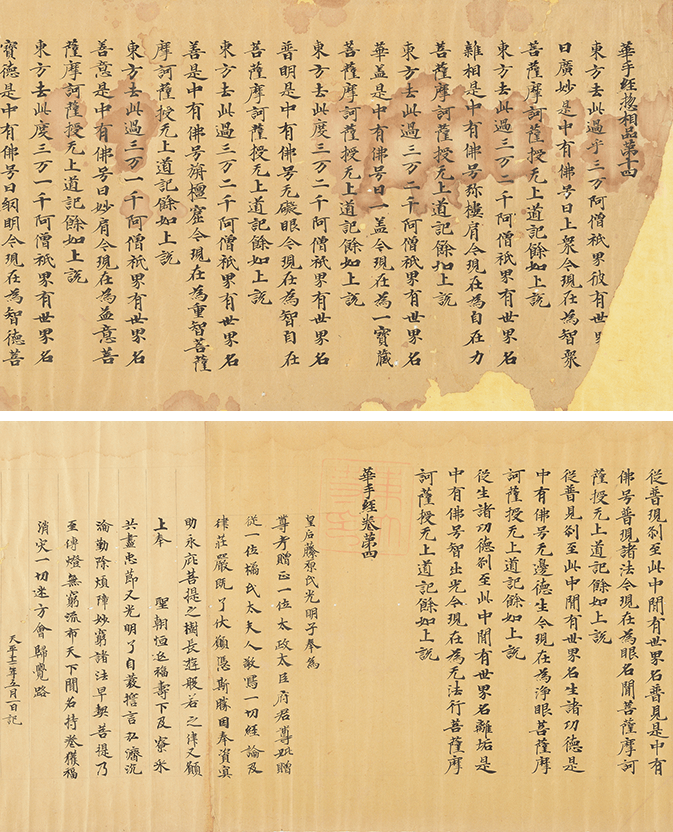

重要文化財

『説文解字』南宋時代(12世紀)

木版

中国後漢時代(25~220)の字書(字典)、8冊。中国文字学の基本書で、漢字の字典では最古。後世の字書の底本である。

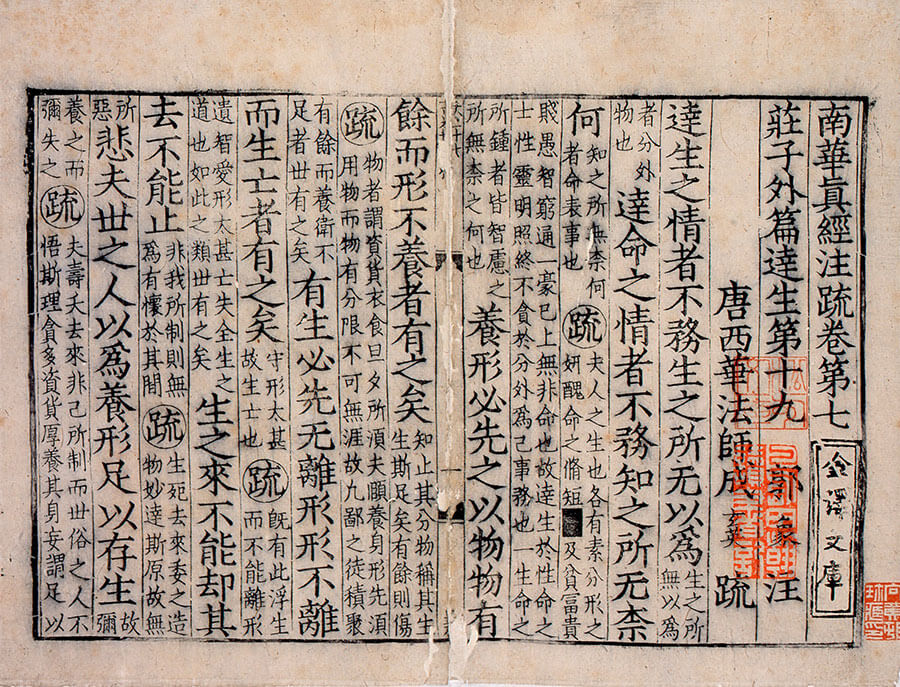

重要文化財

『南華真経注疏』南宋時代(13世紀)

木版

道家の思想『荘子』の注と注釈書5冊。書名は玄宗皇帝が荘周に号「南華真人」を追贈したことによる。中世より日本に伝存し金沢文庫旧蔵。端正厳格な大字本で、宋版の逸品。

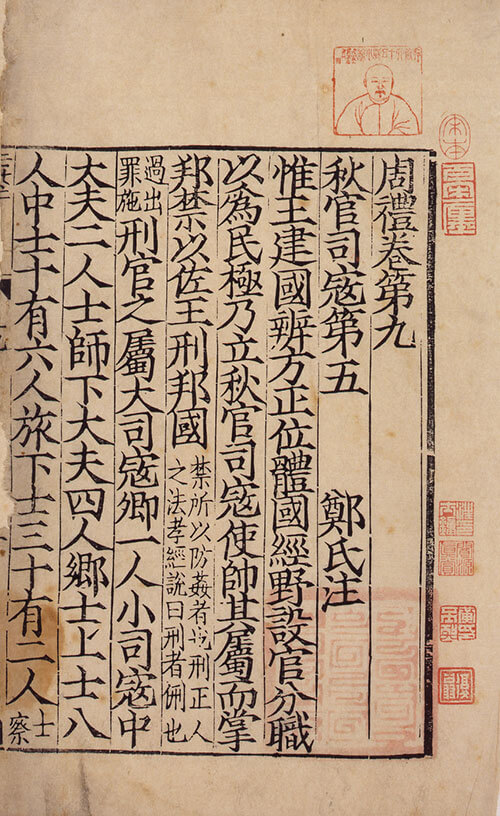

重要文化財

『周礼』南宋時代(12世紀)

木版

中国周代(紀元前11世紀~紀元前3世紀)の官制に関する刊本2冊。儒教経典の一つ。竜爪体という力強い書体が特徴で、残本2巻の希少な宋版。

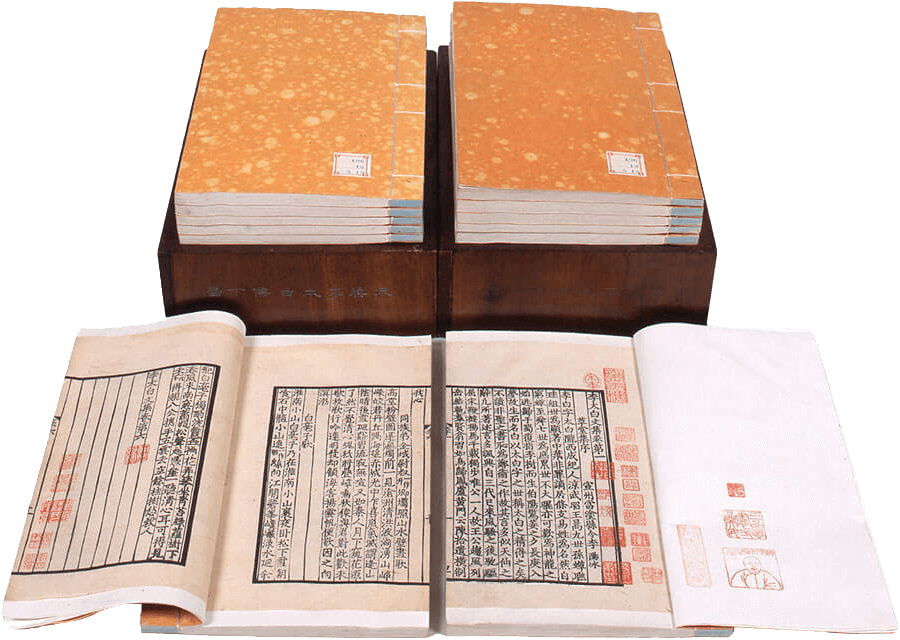

重要文化財

『李太白文集』南宋時代(12世紀)

木版

盛唐の詩人、李白(701~62、字は太白)の詩文集12冊。現存『李太白文集』最古の刊本で著名な蔵書印も40余顆。字様、彫り共に美しく復刻本まで珍重された。陸心源旧蔵本。

重要文化財

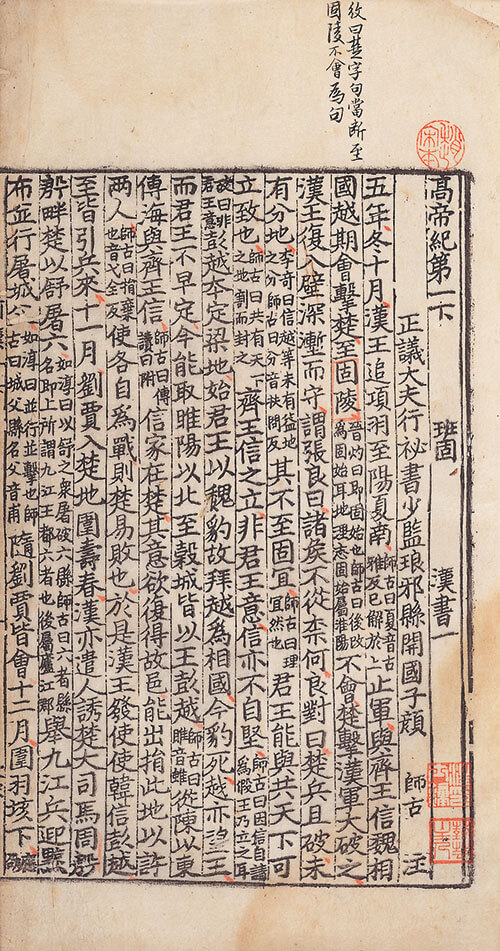

『漢書』南宋時代(12世紀)

木版

漢の高祖から平帝までの前漢(紀元前206~8)の歴史書で40冊からなる。『史記』同様、正史の模範。紙・墨・刻印も美しく、現在、同版本はない。

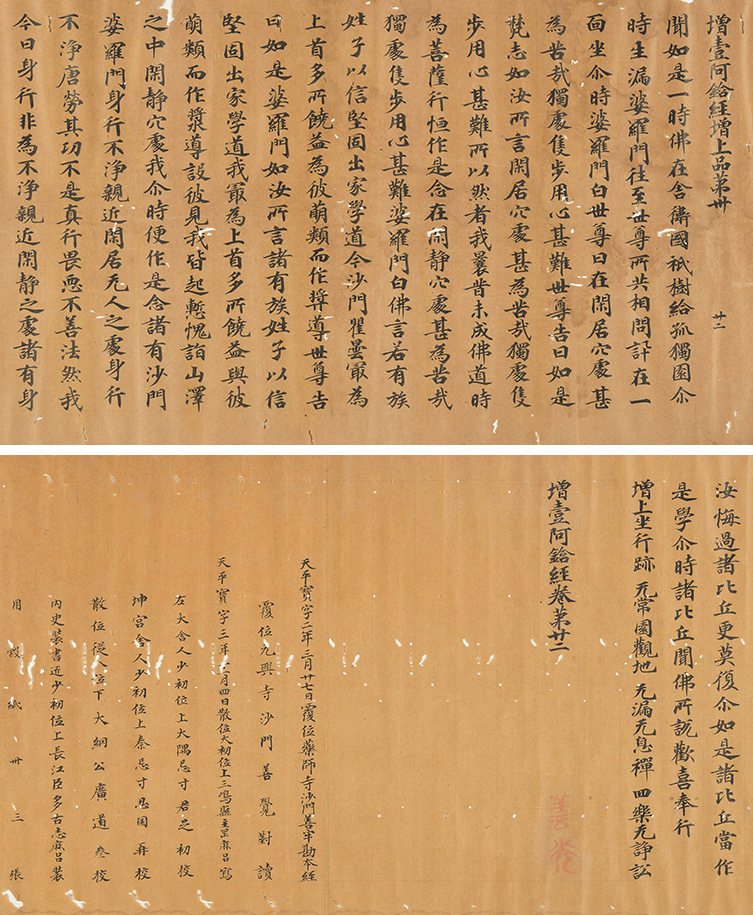

重要文化財

つれつれ種(徒然草)永享3年(1431)

紙本墨書

日本を代表する随筆「徒然草」を、永享3年(1431)、正徹が51歳の時書写したもの。書写年代の明らかな最古写本であり、兼好法師(1283頃~1352頃)を作者と明記する最古の文献。

重要文化財

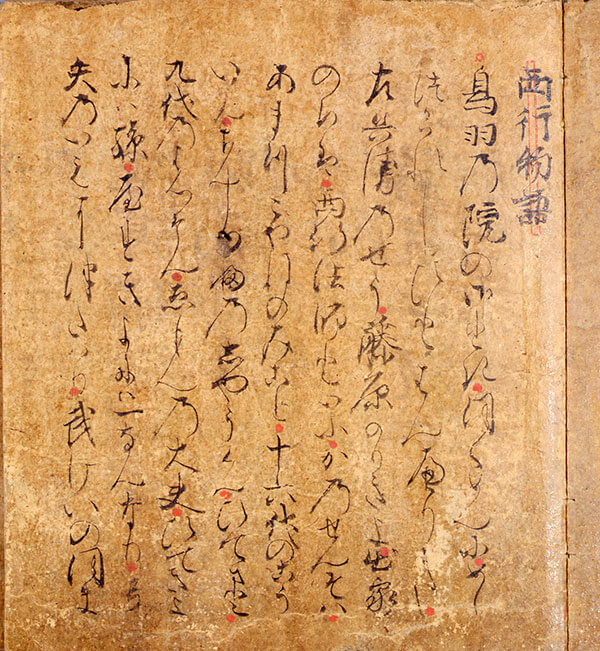

西行物語鎌倉時代(13世紀)

紙本墨書

西行の出家前後に中心を置いた、いわば西行発心物語。本文の書写年代は鎌倉時代とみられ、西行物語が現行諸本の姿に発展する以前の現存最古写本。

重要文化財

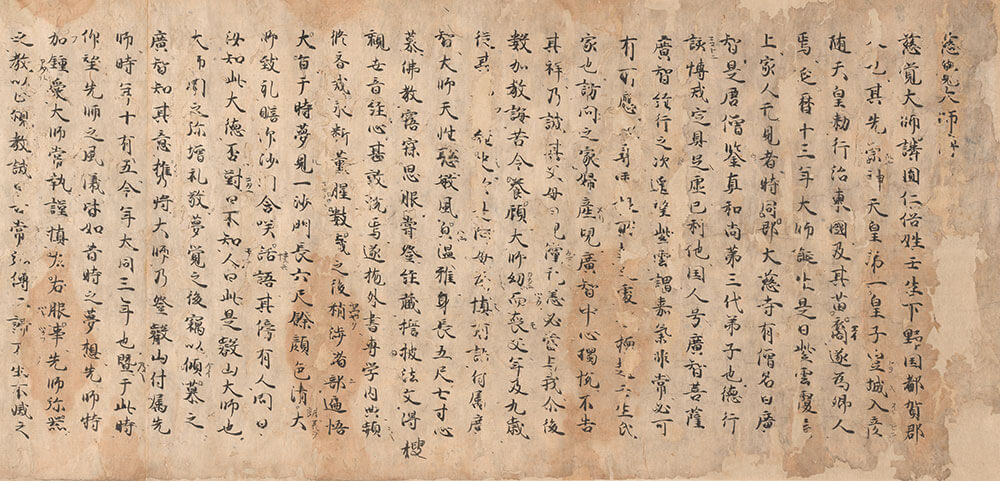

慈覚大師伝平安時代(11世紀)

紙本墨書

慈覚大師円仁(794~864)の伝存する伝記の最古写本で、勝海舟旧蔵品。円仁は日本の天台宗の興隆や密教と浄土教の発展に貢献した。

重要文化財

簸河上鎌倉時代(13世紀)

紙本墨書

真観(葉室光俊)が、鎌倉幕府6代将軍宗尊親王の和歌指南書で歌論書。書名は出雲神話の簸河の川上での八岐大蛇(やまたのおろち)伝説に由来。現存最古の写本。

紙本墨書

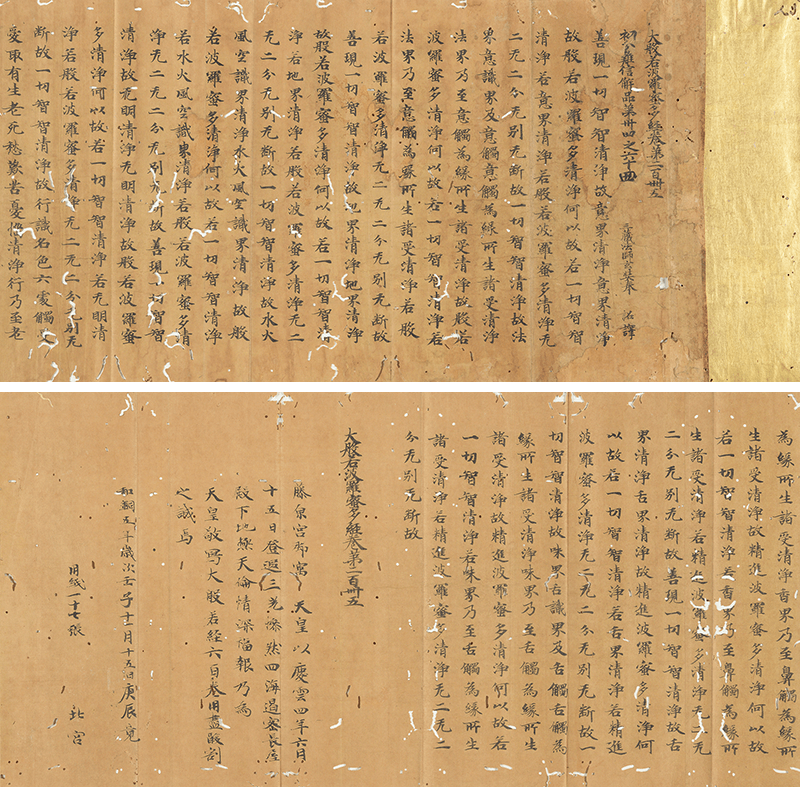

奈良時代・和銅5年(712)

書写した年が明らかな『大般若波羅蜜多経』のうち最古級のもので、界線(罫線)がない「無界」の写経。長屋王が、和銅5年に発願、書写させたことから「和銅経」とも呼ばれる。

紙本墨書

奈良時代(8世紀)

光明皇后(701~60)が父母の追善供養を目的に発願した一切経。巻末に同じ願文が書写され「天平十二年五月一日記」とあることから「五月一日経」と呼ばれる。

紙本墨書

奈良時代(8世紀)

天平勝宝8年(756)から天平宝字4年(760)に書写された一切経で、隷書風の朱印「善光」が捺されることから「善光朱印経」と呼ばれる。奈良時代後期を代表する写経。

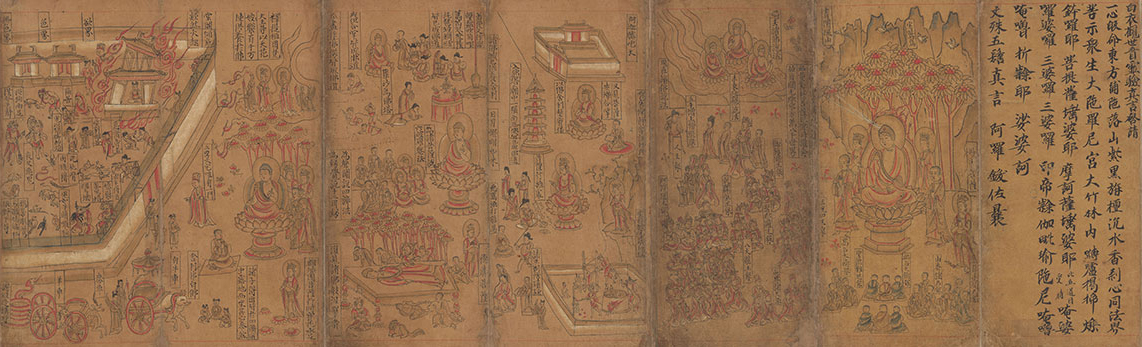

紙本墨書・著色

南宋時代・紹興10年(1140)

見返しに仏菩薩や地獄など経典内容を示した変相図を伴う。巻末願文から南宋時代12世紀中頃に活躍した天台僧・道因ら約40名の結縁により、紹興10年(1140)成立と知れる。

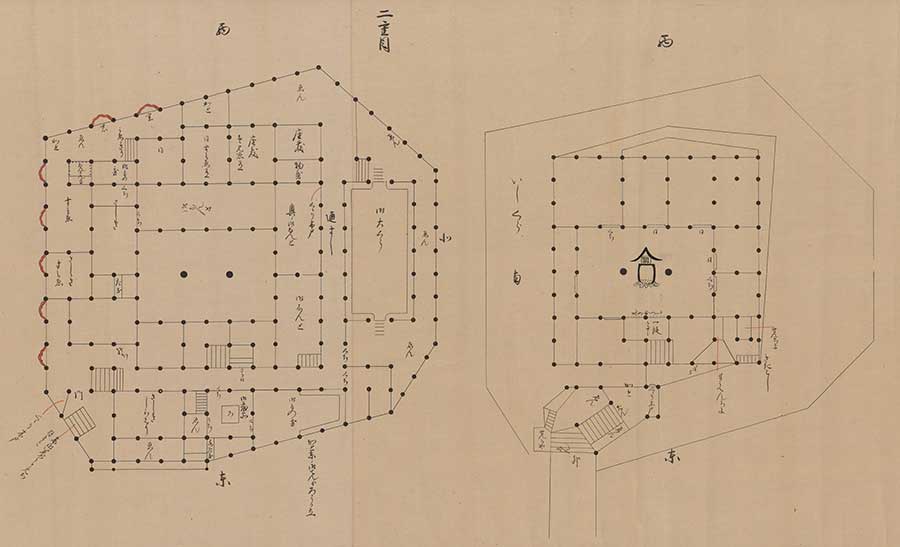

江戸時代(17~19世紀)

紙本墨書

織田信長の建てた安土城の設計図といわれる。1992年セビリア万博の時、この図を基に安土城天守が復元された。

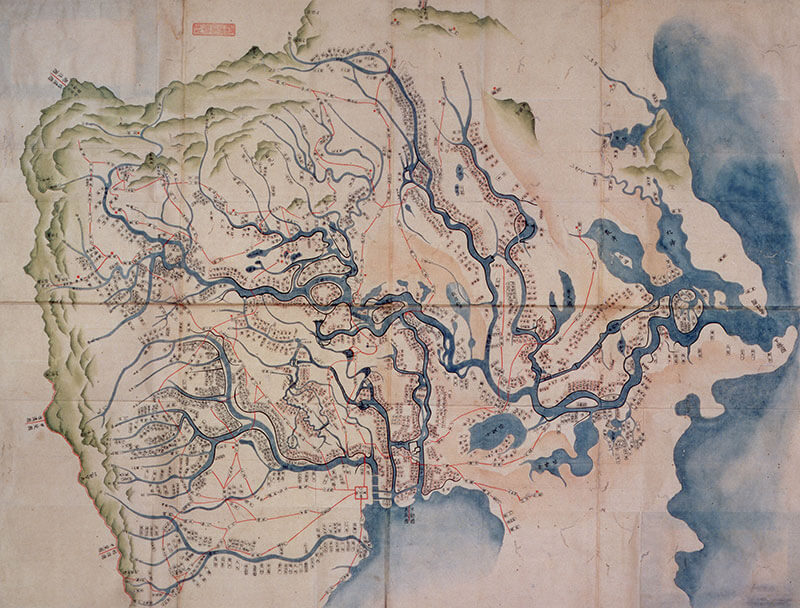

江戸時代(17~19世紀)

紙本著色

80.4×105.4cmの紙に、多摩川や荒川、利根川など関東平野内の河川や村、宿などを示した絵図。

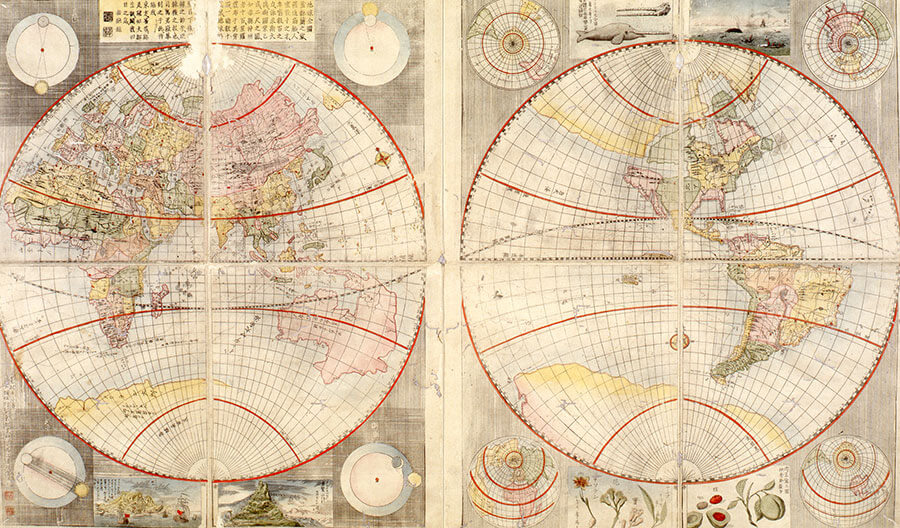

江戸時代・寛政8年(1796)

紙本銅版筆彩

洋書をもとに天体と顕微鏡下の世界を描いた銅版(一部木版)12図のうちの地球図。司馬江漢(1747~1818)は日本で初めて銅版画制作に成功した洋風画家で蘭学者。

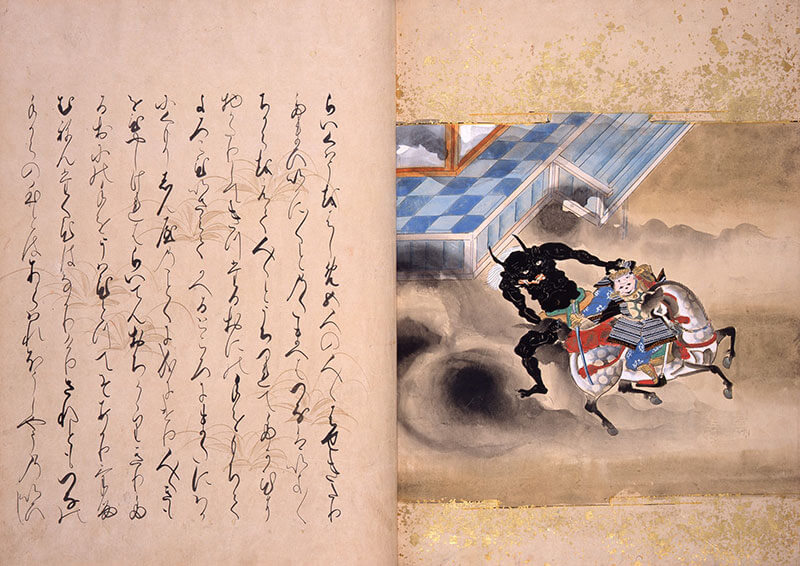

江戸時代(17世紀)

紙本着色

室町時代中期の御伽草子の一つ羅生門の本文に絵を添えた奈良絵本2冊。本作は本文と別に絵師が絵を描き貼り込まれるなど上層階級が特注した江戸時代前期の豪華な大型本。

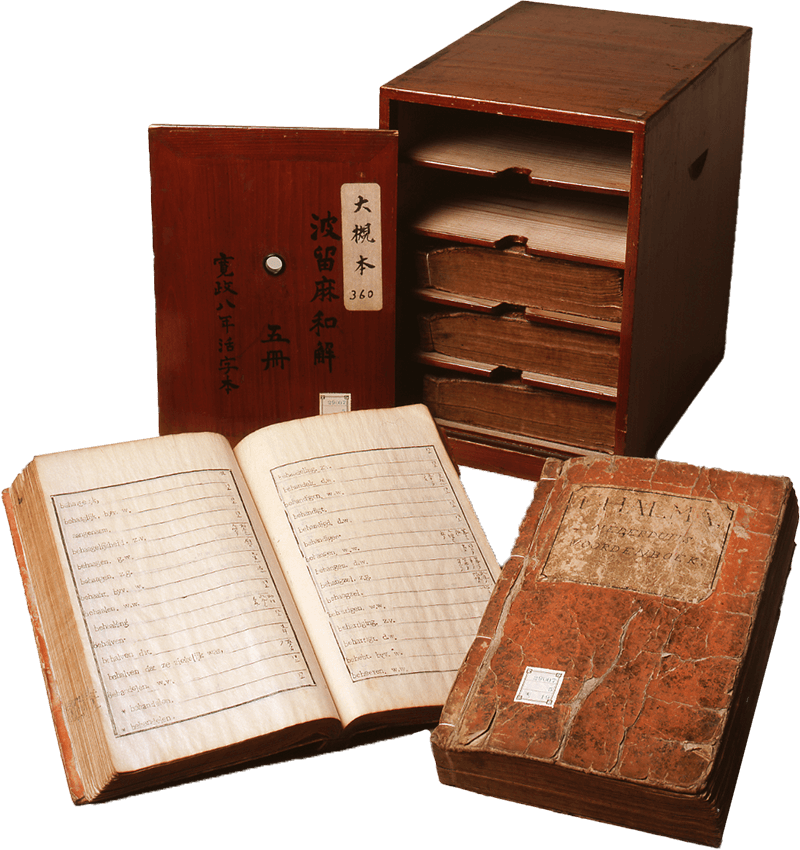

江戸時代(19世紀)

木版

日本で作られた最初の蘭日大辞典、5冊。寛政8年(1796)に成稿し以後、2,3年かけ30部余りを刊行。約6万語の見出しは木活字で印刷。訳語は毛筆で縦書きである。